前回のおさらい

ジョーズ

ジョーズ前回はポストフロップの戦い方の概要だったね。覚えてる?

うん。プリフロップとポストフロップではハンドの強さが変わるから、フロップで自分のハンドが強いのか弱いのか、確認するべきなんだよね。

そうそう。自分のハンドの強さがわからないと、正しいアクションができないからね。それで、ハンドの強さを知るためには、相手のレンジにあるハンドを強さ順に並べるんだったね。

相手のレンジのランキング表だっけ。

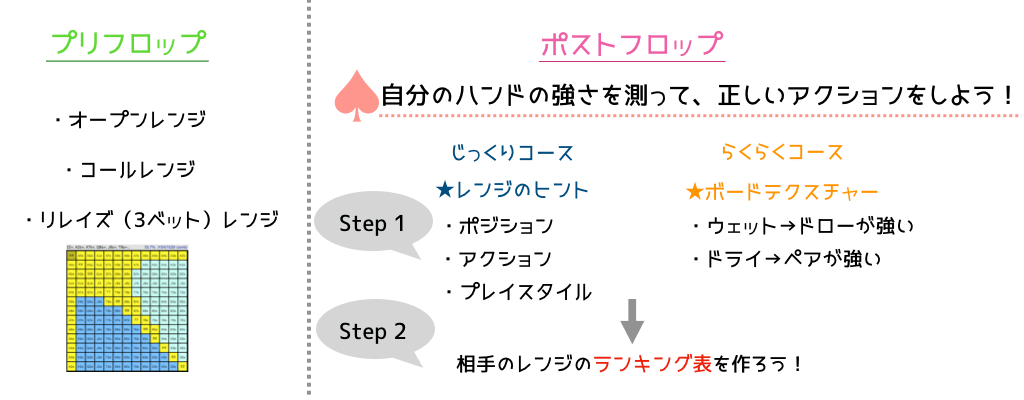

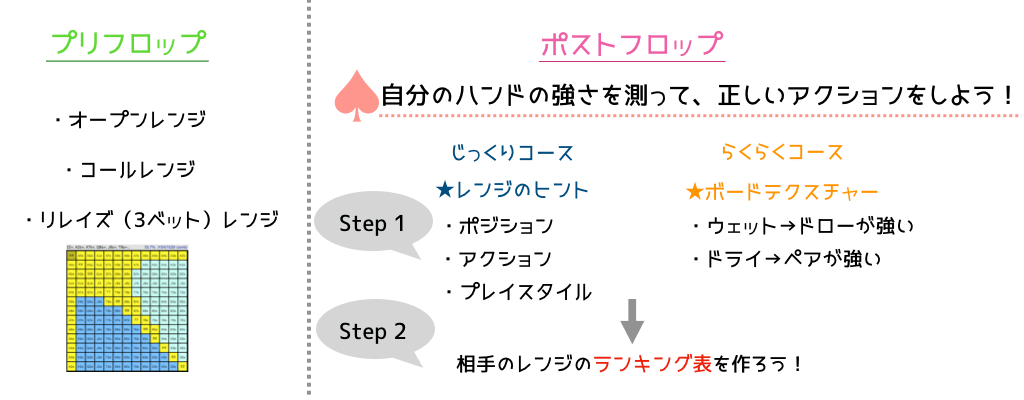

そしてそのランキング表の作り方には「じっくりコース」と「らくらくコース」の二つがあるという話だったね。その話が下の図だよ。

「じっくりコース」は手間がかかるけど正確なランキング表が作れて、「らくらくコース」は楽だけどあまり正確じゃないランキング表になっちゃうんだっけ?

うん、それが「じっくり」と「らくらく」の違いだったね。前回はまず、「じっくりコース」を一緒にやってみたわけさ。

今回はその「じっくりコース」をさらに深掘りしていくよ。

ポジション、アクション、プレイスタイルから相手のレンジをどう推理すればいいのか、詳しく解説していくね。

情報戦を勝ち抜け!レンジのヒントの基礎編

さて、さっそくレンジのヒントについて詳しく説明していこうか。

ポジション・アクション・プレイスタイルだよね。おっけー。

この章ではレンジのヒントの基礎、どんな状況でも使える基本的な事柄から見ていくね。

まずはポジションについてだよ。

- アーリーポジションほどレンジが狭く、レイトポジションほどレンジが広い

- 特にBUはポストフロップでインポジションが確定しているため、一般的にかなり広いレンジを持っていることが多い

- 後ろに極端なショートスタック(持っているチップが少ない)のプレイヤーが控えているときは、より強いハンドでオープンや3ベットをしがち

えっと、アーリーポジションはプリフロップで最初らへんにアクションしなきゃいけないポジションで、レイトポジションはあとのほうでアクションできるポジションだっけ?

うん、そうだね。

アーリーポジションほど狭いレンジで、レイトポジションほど広いレンジ・・・これってオープンレンジのこと?それともコールレンジ?

どちらもだよ。プリフロップのレンジの話でも話したけど、特にオープンレンジはポジションによってだいぶ広さが変わるし、コールレンジもUTGがオープンしてるのにコールしてるのか、BUがオープンしてるのにコールしてるのかではレンジを変えるべきだよね。

でもさ、ポジションとか関係なく何でもコールするマンがいるかもよ?

実際そういうプレイヤーはいるけど、それはあくまでも彼のプレイスタイルとして考えればいいんだ。

一般的にはポジションによってレンジの広さを変えるべきだし、大半のプレイヤーはそういう傾向があるとここでは考えてるんだね。

そっか、了解。ところで3番のショートスタックっていうのは?

これはポジションと直接は関係ないかもしれないけど、見落としがちなポイントだから入れてみたよ。

例えばBUに10bbしか持っていないプレイヤーが後ろに控えてるとして、HJのチンアナゴちゃんは[Q❤️][J❤️]みたいなハンドでオープンしたいかな?

うーん、[Q❤️][J❤️]は好きなハンドだけど、BUがオールインしてきそうで怖いなあ。

そうだよね。普通は100bb以上を持ってプレイするゲームで10bbしか持っていないんだから、ショートスタックのプレイヤーはかなり広いレンジでオールインをする戦略を取ってきそうだよね。

もし、プリフロップでオールイン対決になったなら、[Q❤️][J❤️]や[8♠️][7♠️]のような投機的なハンドよりも、Aハイやポケットペアなんかのヘッズアップの勝率が高いハンドで迎え撃ちたいところでしょ?

そうだね、[AA]とか[AK]でオールインにコールしたいなあ。

だから後ろのポジションにショートスタックが控えてるときは、オープンするハンドに注意が必要なんだ。

逆に言えば、ショートスタックのプレイヤーが控えているにもかかわらずオープンや3ベットをしているプレイヤーは、普段よりも狭いレンジでAハイ、Kハイ、ポケットペアなんかの勝率の高いハンドを持っていることが多いのさ。

これはカジノのキャッシュゲームでもトーナメントでも言えることだよ。

なるほどねー、意識したことなかったけど、言われてみればそうだね。

それで、次は?

次はアクションについてだよ。ここでは特にプリフロップのアクションについてだね。

- プリフロップのオープンレンジにはハイカード(A、K、Q)が多く含まれている

- プリフロップのコールレンジにはポケットペア、スーテッドコネクタ、Aハイスーテッドなど、投機的なハンドが多く含まれている

- プリフロップの3ベットレンジはプレイヤーによって個人差があるが、[AA]、[KK]、[QQ]などのプレミアハンドはどんな場合でも含まれている

これもプリフロップのレンジの話の延長だね。一般的にオープンレンジよりもコールレンジのほうが投機的なハンドが多くて、A、K、Qなんかのハイカードはオープンレンジに多く入りがちだよ。

3ベットレンジは当たり前のことを言ってる気がするけど、もっと他のこともわかんないの?

3ベットはプレイスタイルによって大きく変わるから、一般的なことはなかなか言えないんだ。

例えば、[AA]、[KK]、[QQ]、[AK]なんかのプレミアハンドだけで3ベットをするプレイヤーもいるし、レイトポジションのルースなオープンに対しては[AJo+]、[88+]で3ベットを打つプレイヤーもいるだろうね。

さらに、ブラフ3ベットの場合はもっと複雑だよ。

ポジションやプレイヤーの傾向を見極めて、[A4s]、[KQo]、[76s]なんかのハンドでブラフ3ベットを打つプレイヤーもいるね。

ふーん。3ベットって単に[AA]とかで打てばいいのかと思ってたけど、奥が深いんだな。

とにかく、基本的に3ベットにはプレミアハンドが多く含まれていて、逆に言えばコールレンジにはプレミアハンドはほとんど入っていない、とだけ考えてもらえば今は十分だよ。

ほーい。

じゃあ、最後にプレイスタイルについてだね。

- アクションやポジションにかかわらず、広いレンジでプレイしがち=ルース(Loose)

- アクションやポジションにかかわらず、狭いレンジでプレイしがち=タイト(Tight)

- チェックやコールよりも、ベットやレイズをすることが多い=アグレッシブ(Aggressive)

- ベットやレイズよりも、チェックやコールをすることが多い=パッシブ(Passive)

プレイスタイルはルース・タイト、アグレッシブ・パッシブで分類できるんだ。

つまり「ルースアグレッシブ」、「ルースパッシブ」、「タイトアグレッシブ」、「タイトパッシブ」だね。

広いレンジで強気にプレイしたり、狭いレンジで弱気にプレイしたりってことか。ねえ、どのプレイスタイルがオススメ?

それぞれに相性があるから一概にどれが良いとは言えないけど、簡単に搾取されちゃう「ルースパッシブ」だけはあまりオススメしないかな。

「ルースパッシブ」は「コーリングステーション」ってあだ名があってね、弱いハンドで相手のベットにコールして、強いハンドでもめったにレイズしないから、こう呼ばれてるんだ。

プレイスタイルの相性なんかについては長くなりそうだから、また別の回で話そうかな。

おっけー。それでそれで?レンジのヒント的にはここからどんなことが推理できるの?

これについてはそのままだよ。ルースなほど広いレンジで、タイトなほど狭いレンジを持ってるってことだね。

アグレッシブなプレイヤーはバリューにしろブラフにしろ、いろんなハンドでベットしてくるし、パッシブなプレイヤーは強いハンドでも3ベットを打たずにコールすることが多いよ。

そんなの誰でもわかるやないかーい!

まあまあ、こういう基本的なことをいちいち確認するのは大事なんだよ。

相手のベットをブラフだと思い込んでコール!その瞬間「あ、そういえばこの人、ブラフがほとんどないタイトパッシブだったわ・・・」って思い出して結果は大惨事、なんてこともあるからね。

当たり前のことほど、紙に書いて貼っておくぐらいがちょうどいいのさ。

あ、小さいころ習ってた空手の先生もおんなじこと言ってたかも。

空手は「型」が大事だって。

もちろん、相手のプレイスタイルにうまくアジャストしたり、GTO(ゲーム理論)のような高度な戦略を使うようになると、この「型」を多少は崩すことになるよ。

でも、「型」を崩すためには、そもそも「型」のことをよく理解してなきゃいけないのさ。

むう、今は地力をつけるときなんだね。

うん、このポストフロップのシリーズはポーカーの基本的な「型」なんだ。相手のレンジを考えて正しいアクションをする、これは空手の正拳突きみたいなものなんじゃないかな。

脱線しちゃったね、本題に戻ろうか。これでレンジのヒントの基本的なことは説明したよ。次の章からはもう少し応用的なことを話そうかな。

応用って?

レンジのヒントの基本を組み合わせてみるんだ。

じゃあ、次の章で一緒に考えてみようか。

押忍!

実戦で使おう!レンジのヒントの応用編

さて、この章ではレンジのヒントのより実践的な話をするね。

チンアナゴちゃん、この問題の答えはわかるかな?

「タイトパッシブのプレイヤーがUTGからオープン、ルースアグレッシブなプレイヤーがBUからコールしました。2人のレンジについて何かわかることは?」

えーっと、まずタイトパッシブのプレイヤーから考えると、タイトだから狭いレンジを持ってて、パッシブだからあまりレイズやベットをしないんだよね。

しかもUTGはアーリーポジションだから、さらに狭いレンジを持ってるはずだと。

そうそう。いい感じでさっきの話が使えてるよ。

あれ?ってことは、このUTGってめちゃくちゃ強いハンド持ってるんじゃない?

だって、すごく狭いレンジで、めったにレイズしないプレイヤーがあえてレイズしてきてるんだから。

うん、僕もそう思うよ。UTGのレンジはほぼ[AA]、[KK]、[QQ]、[JJ]、[AK]、[AQs]なんかのプレミアハンドが濃厚だよね。

じゃあ、それにコールしたBUはどうかな?

えーっと、今度はルースアグレッシブなプレイヤーなんだよね。

ルースだから広いレンジを持ってて、アグレッシブだからレイズしがちだけど、今回はコールしてますと。ポジションはBUだから、さらに広いレンジを持ってるのかな。

そういうことだね。ってことは?

ってことは・・・あ、このBUは弱いハンドしか持ってなさそう。

そうだよね。ルースアグレッシブだから割と広いレンジでレイズ(ここでは3ベット)をしがちなんだけど、あえてコールしてるんだね。

ということは、プレミアハンドはもちろんのこと、彼は大したハンドは持ってないんじゃないかな。

コールレンジに多く含まれがちな投機的なハンド、スーテッドコネクタや弱いポケットペア、Aのスーテッドなんかが濃厚だよ。

ルースだからもっと広いレンジで、それこそ[Q9s]や[J8s]なんかも含まれてるかもしれないね。

なるほどねー。ポジション・アクション・プレイスタイルの基礎からでも、結構わかることがあるもんだね。

でしょ。ところで、この状況でチンアナゴちゃんがSBで[AJo]を持ってるならどうする?

うーん、[AJo]は結構強いハンドだけど、3ベットするとUTGが4ベットしてきそうで怖いしなあ。正解はコール?

ううん、フォールドだよ。

えー![AJo]なのに!?

うん、これは絶対にフォールドしたほうがいいよ。

UTGのレンジはすごく強くて、ほとんどのハンドにチンアナゴちゃんの[AJo]はドミネイトされてるから、勝率が悪いんだね。AやJがフロップで落ちても、勝ってる保証が全くないんだよ。

それに、仮にフロップでペアができても、投機的なハンドを持つBUにインポジションを取られてるから、フラッシュ、ストレート、ツーペアなんかのいろんな役を装ってベットされるのも嫌なんだね。

うーむ、[AJo]はハイカード2枚で強いってわけじゃないのか。

そう、ポーカーではハンドの強さは常に相対的なんだ。ハンドの強さは状況に応じて変化するんだね。

前回はプリフロップとポストフロップでハンドの強さが変わるって話をしたけど、さっきの問題はポジション・アクション・プレイスタイルに応じて、プリフロップでもハンドの強さが変化するよって話をしてるんだ。

[AJo]みたいな一見強力なハンドでも、状況によってはフォールドしなくちゃいけないようにね。

うーむ、ポーカーにはいろんな状況があって、状況によってハンドの強さが変わるんだね。あ、だから相手のレンジを考えて、自分のハンドの強さを確認しようってことなのか。

そうそう!その「相手のレンジを考える」っていうところをうまくやるために、ポジションやアクションやプレイスタイルなんかのレンジのヒントを使っていこう、って話をずっとしてるんだね。

もちろん、プリフロップもポストフロップもね。

そして自分の相対的な強さがわかれば、あとは正しいアクションができるというわけさ。

はあー、こりゃ難しいゲームだわ・・・。

難しいよね。

でも、知ってるのと知ってないので大きな差が生まれるゲームだよ。

よーし、カジノでリベンジしてやる!

モチベーションが上がったみたいだね。

じゃあ、もう一つ問題を出そうかな。

「ルースアグレッシブなプレイヤーがHJからオープン、タイトアグレッシブなプレイヤーがBUから3ベットしました。BBには15bb持ちのプレイヤーが控えています。ところで、このBUは相手のスタックやプレイスタイルを観察し、対応することができる上手いプレイヤーです。HJとBUのレンジについて何かわかることは?」

まず、HJはルースアグレッシブだから、結構広いレンジを持ってそうだよね。

そうだね。BUについてはどうかな?

うーん、一つずつ考えてみようかな。タイトアグレッシブだから割と狭いレンジかもしれないけど、3ベットだからよくわかんないなあ。ブラフ3ベットする人なのかも。

あ、でも、後ろにショートスタックのBBがいるのか。ってことは、BBのオールインに応えることができるハンドで3ベットしてるのかもね。

うん、僕もそう思うよ。この状況でBUは[87s]や[KJo]でブラフ3ベットをしてるとは、ちょっと思えないよね。例えば[AQo+]とか[99+]でバリューの3ベットを打ってるのかもしれないよ。

うわー怖い怖い。私がSBなら絶対フォールドするなあ。

さて、僕がこの章で言いたかったことは二つあるよ。

まず一つ目。一見複雑そうに見える状況でも、それぞれのプレイヤーのポジション・アクション・プレイスタイルを分類して、レンジのヒントの基礎に照らし合わせて考えればいいってことだね。

それともう一つ。さっきの最後の問題でも示したように、相手がほかのプレイヤーのポジションやプレイスタイルをちゃんと観察できるかどうかも大事だよ。

観察力のあるプレイヤーはちゃんと相手に対応してプレイするから、そのこと自体が自分にとって大事な情報になるんだね。

観察力のあるプレイヤーのプレイが情報になる、か。

さっきの問題だと、HJがルースにプレイしてるとか、BBにショートスタックなことをちゃんとわかった上でBUは3ベットしてるから、かなり強いハンドを持ってそうとか、そういうことだよね。

そういうことだね。ほかのプレイヤーに対応してるかどうか、それはレンジのヒントの第四の要素と言えるかもね。

むむむ、結構難しそうだね。

こればっかりはいろんなシチュエーションを経験して、相手のレンジを考える訓練を積むしかないかもね。

でも、基本はやっぱりポジション・アクション・プレイスタイルであることは間違いないよ。

おっけー、わかった!

これで「じっくりコース」とレンジのヒントの話はおしまい。前回と今回でポストフロップの戦い方の概要と、「じっくりコース」について詳しく見てきたよ。

最後に、「じっくりコース」のガイドラインを改めて示しておくね。

- フロップで成立している役の強さ順にハンドを並べてみる(ex.フラッシュ、ストレート、ツーペア、コンボドロー・・・)

- 相手のレンジのヒント(ポジション・アクション・プレイスタイル)を参考にして、1のハンド群から相手が持っていなさそうなハンドを除外して、相手のレンジのランキング表を作る

- 2のランキング表に自分の持っているハンドを入れてみて、自分のハンドの強さを確認する

じゃあ、今回のまとめをしようか。

今回のまとめ

- 「じっくりコース」は相手のレンジをいろんなヒントから推理して、自分のハンドの強さを測る方法だよ

- 相手のレンジを推理するヒントはポジション・アクション・プレイスタイルの三つ!それぞれについて解説したよ

- レンジのヒントをちゃんと考えれる上手いプレイヤーは、そのプレイ自体が情報になる!

次回はいよいよお待ちかねの「らくらくコース」について解説していくよ。

コメント

コメント一覧 (1件)

私はあなたの良い文書に感謝します それは私のような初心者にとっては信頼できます。

Love the content. Your down-to-earth style is reliable to improve beginners like me as well as Japanese 🙂

Basic but so practical information, thank you Jaws. Hope you will keep up the great work.