CBっていつ打てばいいの?

ジョーズ

ジョーズ今回は「コンティニュエーション・ベット(CB)」について話そうかな。有名なプレイだから、既に知ってる人も多いんじゃないかな。

プリフロップでオープンした人が、フロップでベットすることだよね。

うん、それが一番よくあるCBのパターンだね。

実際、ポーカーではCBが打てる状況がとてもたくさんあるんだ。

そういえばポーカーの攻略本にも書いてあったなあ。

「ドライなボードならCBを打て」とか「AかKがボードにあるなら打て」とか。

それは古いCBの考え方だよ。

一昔前はそのやり方でよかったのかもしれないけど、今はドライなボードとかよりも、もっと大事な基準があるんだ。

そうなの!?っていうか、ポーカーに古いとか新しいとかあるんだ。

うん。ポーカーの技術は日進月歩だからね。

じゃあ、せっかくだし世界一有名なプレイ・CBのライフヒストリーを一緒に振り返ってみようよ。

ライフヒストリー?

CBというアイデアが生まれ、ポーカーシーンを席巻し、徐々に対策され始め、そして現在のCBの姿へ・・・という話さ。

ほほう、なんか新しいやり方だね。

うん、時系列でCBを見ていくほうが古い情報も新しい情報も理解が深まると思うんだ。ちょっとの間だけ付き合ってね。

CBの黄金時代!

さて、現在では当たり前のCBだけど、有効な戦術として初めて紹介されたのは2005年のことなんだ。

あれ、そんな最近なの?

ポーカーの歴史って古そうだから、てっきり中世とかかなって。

2005年にアメリカのプロポーカープレイヤーのダン・ハリントンが『Harrington on Hold ‘em Expert Strategy』という戦略本を書いたんだ。

その中で「プリフロップ・アグレッサーはフロップでペアができてなくても、ベットしたほうがいいよ」ってことを言ったんだ。

「Continuation Bet」という言葉もこのときに生まれたよ。

じゃあ、2005年以前のポーカーって、ペアがないときは必ずチェックしてたの?

はっきりしたことは言えないけど、それが一つのセオリーだったみたいだね。いやあ、今では信じられない話だよ。

マジかよ・・・。

私があいのり観て、TSUTAYAでキル・ビル借りて、ガラケーの着メロをBUMP OF CHICKENにするかポルノグラフィティにするかで悩んでたときに、まさかそんなことが・・・。

僕はMDウォークマンでひたすらI WiSHと松浦亜弥を聴いてたよ。

それはそうとね、ハリントンはその本の中でCBの定義と仕組みを解説したんだ。

定義と仕組み?

さっきも言ったけど、「プリフロップ・アグレッサーがポストフロップでベットすること」、これがCBの定義なんだ。

アグレッサーってなんだっけ?

最後にレイズやベットをしたプレイヤーってことだよ。

プリフロップ・アグレッサーはオープン、3ベット、4ベットなんかをしたプレイヤーってことだね。

それに対してコールしたプレイヤーはノンアグレッサーっていうんだ。

そっか、ポストフロップの話でもそんなこと言ってたね。

でもさ、どうしてCBはそんなに強いプレイなの?

相手がXY(ポケットペアでないハンド)を持ってるとき、フロップでXまたはYがペアになる確率は1/3なんだね。

だから、3回に2回は相手はフロップでハイカードしか持っていないから、ブラフCBを打てばフォールドしてくれることが多いと。

ふーむ、そりゃそうだ。

ハイカードだけで戦うのはイヤだもんね。

もう一つ、プリフロップのアグレッサーとノンアグレッサーのレンジの違いがブラフCBでは大事なポイントなんだ。

レンジの違い?

つまりね、仮に[QQ+]や[AQ+]のようなプレミアハンドを持っていたら、プリフロップで3ベットや4ベットを打つことがほとんどでしょ?

でも、ノンアグレッサーはプリフロップで3ベットせずにコールをしてるんだ。だから、プレミアハンドはノンアグレッサーのレンジには入りにくくて、アグレッサーのレンジには入っているんだね。

うん、強いハンドを持ってたらプリフロップでコールなんかしないもんね。

ということは、[Q❤️][7♠️][2♦️]のフロップで[AA]、[KK]、[QQ]、[AQ]を持ってるのはアグレッサーのほうだし、[A♠️][3♦️][3♣️]のフロップで[AA]、[AK]、[AQ]を持ってるのはやっぱりアグレッサーのほうなんだね。

このアグレッサーとノンアグレッサーのレンジの差を利用してブラフCBを打とう!ってのがハリントンの主張なんだ。

なるほど、やっぱCB強いんじゃん!

それでそれで?2005年のCBはどうだったの?

CBは画期的なアイデアとして広く受け入れられ、一大ブームを巻き起こしたんだ。がんがんブラフCBが決まるから気持ちよかっただろうね。

ところで、冒頭でチンアナゴちゃんが言ってた「AかKがボードにあればCB」、あれは今説明したブラフCBのポイントと関係してるんだけど、わかるかな。

あ、「レンジの強さの違いを使おう」ってことか。

うん、そうなんだ。AかKがボードにあるとき、より強いAやKを持ってそうなのはアグレッサーのレンジなんだね。

あと、単純にアグレッサーのほうがAやKをたくさん持ってそうだよ。だからアグレッサーはブラフCBが打ちやすいって話なんだ。

じゃあ、「ドライなボードほどCBを打とう」ってのはどうなの?

それは相手にドローやツーペアができていない可能性が高いから、よりブラフCBにコールやレイズをされにくいってことだね。

ふむふむ。・・・なんか話を聞いてるとさ、ハリントンちゃんのCB理論、全然間違ってないと思うんだけど。

って思うでしょ?でもね、このCBの黄金時代は長くは続かないんだ。

あら、そうなの?

みんなCBを打ちまくるから、対策が考えられ始めたんだ。次の章で見ていこうか。

対策され始めたCB

さて、ハリントンが提案したCBはポーカーの画期的な技術として受け入れられたんだけど、CBが当たり前になるにつれて、うまいプレイヤーは対策を考え始めたんだね。

どんな対策なの?

レイズとフロートだよ。

例えば、[9❤️][7♠️][2♦️]みたいなボードがあったとするよね。COがCBを打ちましたと。

さて、[A♦️][T♦️]を持ってるBUのアクションは?

え、こんなのフォールドじゃだめなの?ペアも何もないんだし。

でも、COはドライなボードと見て[Q♣️][J♣️]でCBを打ってるかもしれないよ。

だからここでBUは[A♦️][T♦️]でレイズしたりコールすることで、ブラフCBに対抗することができるんだ。

うーん、もうちょっと詳しく教えて?

COのCB頻度が高すぎるなら、ブラフCBも多いはずだから、それに対してレイズすればその場でポット取れる可能性が高いよね。

うん、それは何となくわかるかな。でも、ただのハイカードでコールってのは一体どういうつもりなの?

これもCOのCB頻度が高いってところがポイントなんだ。COのブラフCBが多いってことは、BUのAハイはCOよりも強い可能性が高いんだ。だからAハイの勝率は悪くないと考えてコールできるんだね。

ふーむ、なるほど。

あともう一つ、CB頻度が極端に高いなら、COはマージナルなハンド(真ん中ぐらいの強さのハンド)でもCBを打ってる可能性があるよ。

[9❤️][7♠️][2♦️]のボードだと、例えば[AK]とか[33]みたいなハンドがマージナルだね。

その場合はBUの[A♦️][T♦️]はフロップの時点では負けてるけど、ターンでダイヤや8なんかが落ちるとフラッシュやストレートのドローになるよね。

そこでCOのチェックに対してセミブラフのベットをすれば、COの[AK]や[33]はフォールドしてくれるかもしれないよ。

もちろん、ターンでAやTが落ちればバリューベットも打てるしね。

おおーなるほど。いろんなパターンを考えてるんだね。

アグレッサーのCBにハイカードでコールして、ターン以降で逆襲するプレイをフロートっていうんだ。詳しくはまた別の記事で解説するよ。

レイズとフロートねえ。

CBの時代は終わっちゃったの?

完全に終わったわけじゃないけど、うまいプレイヤーに対してはCB頻度を下げなくちゃいけなくなったね。

でも、かといってブラフCBを全く打たないとなると、今度はペア以上の強いハンドだけでCBを打つことになっちゃうから、それも良くないよね。

そりゃそうだ。相手のCBが全部バリューベットなら、単純にフォールドすればいいもんね。

ということは、CBの頻度はそこそこに抑えて、バリューとブラフのバランスの取れたCBを打つことが大事になってくるんだ。そうすればレイズやフロートで簡単に対応されることはないからね。

ふむふむ。とにかく打つべし!だった時代が終わって、CBのブームも安定期に入ったんだね。

そうなんだよ。でもね、さらにこのあとで古いCB理論を完全に終わらせる出来事が起こるんだ。次の章で説明するね。

現代のCBの基準は?

さて、前章ではCBの黄金時代が終わったって話をしたんだけどね、これはあくまでも「CBへの対策とそれに対するCB側のさらなる対策」って話であって、結局いつ、どういうボードでCBを打てばいいのかについてはスッポリ抜け落ちてるよね。

あ、そういえばそうだね。

このCBの基準を決定づけるモノが2013年から2015年にかけて登場したんだ。

なになに!?

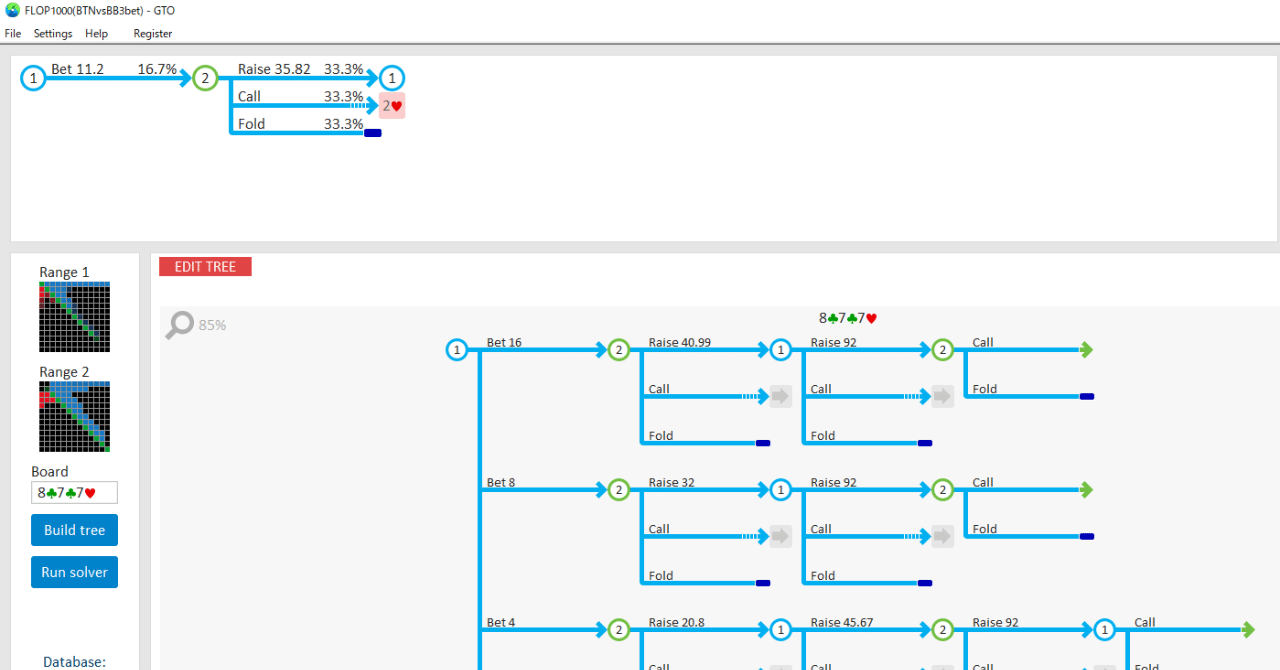

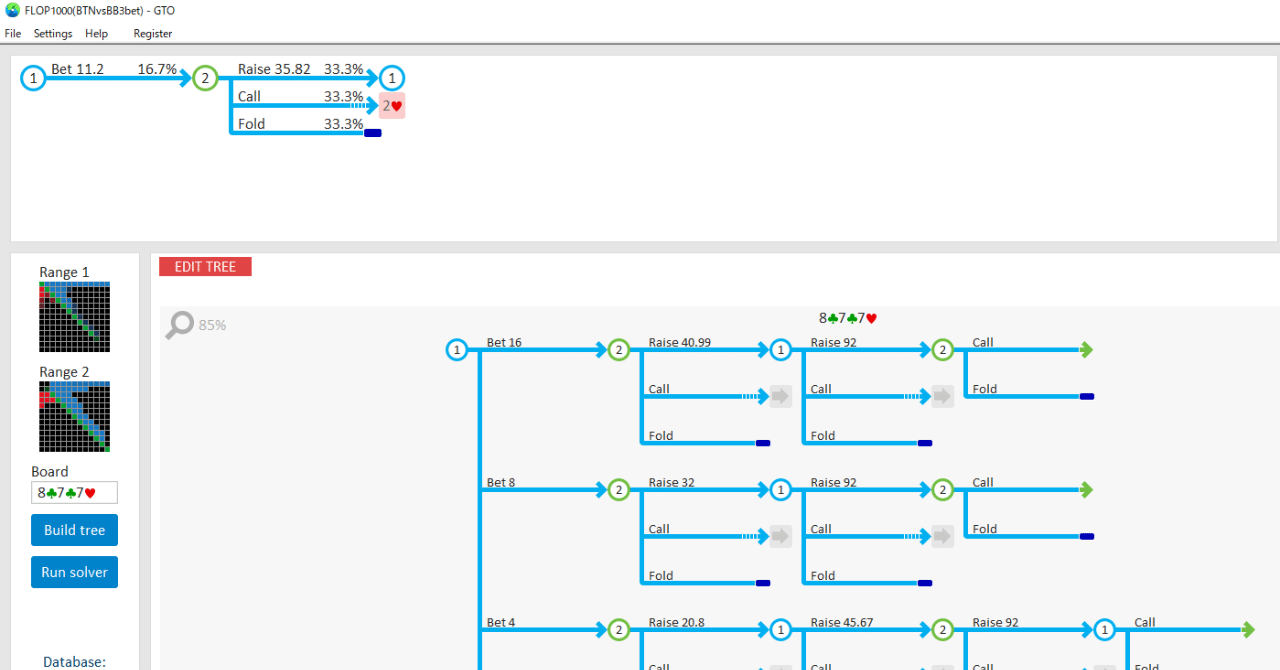

ポーカーAI(人工知能)とGTO計算機だよ。中でも有名なのは2013年に登場したPokerSnowieだね。

これはディープラーニング(深層学習)を用いたポーカーAIで、AIは自分自身と何十兆ハンドも戦うことでどんなプレイをするとより利益が出るのかをどんどん学習していくんだ。

GTO計算機については・・・あ、チンアナゴちゃんはGTOって知ってる?

ポ・・・ポイズン?

残念ながらそっちじゃないんだ。ポーカーのGTOは「Game Theory Optimal」、日本語だと「ゲーム理論最適化」と言えばいいのかな。

ゲーム理論によると、ポーカーには絶対に対策されない最もバランスの取れたプレイというものがあって、それを計算してくれるのがGTO計算機だよ。有名なのは2015年に登場したPioSOLVERだね。

な、なんか一気にSFみたいになってきたね。

それで?SnowieちゃんとPioちゃんはどうしてCBと関係あるの?

ポーカーAIとGTO計算機の登場によってCBの期待値が計算できるようになったんだよ。

それまではポーカーで期待値を計算するのはほとんど不可能か、あるいは簡易的な計算しかできなかったんだ。

そうなの?どうして?

ベットをするとき、それに対して相手はどんなアクションをするのか、次のストリートでどんなカードが落ちるのか、ベットサイズはいくらか、いちいち場合分けしてたらキリがないよね。ほとんど無限のパターンがあるんだ。

でも、一つ一つの状況をきちんと考慮しないと、そのベットの厳密な期待値は計算できないんだよ。

なるほど、そりゃ無理だね。

でも、SnowieちゃんとPioちゃんはできるの?

うん。理論上完璧な値ではないけど、かなり正確に計算できるようになったんだ。特にSnowieは状況ごとにベット、チェック、レイズの期待値を瞬時に教えてくれるよ。

ということはだよ、昔は「ドライなボード」とか「Aが落ちてる」みたいな曖昧な基準でしかCBを語れなかったけど、今はそのCBが得かどうかを定量的に評価できるようになったんだ。

ふむ、それが今のCBの基準なんだね。

その通りだよ。「チェックとCBの期待値を比べたときに、より期待値が高いほうのアクションを選ぶべし」。

これが絶対普遍のCBの基準なんだ。

ああ、ハリントンちゃんの時代も終わっちゃったんだねえ。

とはいえ、CBの登場がポーカーを大きく発展させたことは間違いないと思うよ。

それにアグレッサーとノンアグレッサーのレンジの違いでブラフCBを打つという考え方は間違ってなくて、現在でも十分通用するんだ。

実際、Aが落ちてるボードでブラフCBを打つのはAI的にもGTO的にもよくあることだよ。

あ、そうなんだ。

ただし、状況によってはチェックのほうが期待値が高いこともあるし、CB70%・チェック30%みたいに頻度を調節することが正解のときもあるから、やっぱりAIやGTO計算機じゃないとわからないことも多いよ。

あと、最適なベットサイズの計算は昔のCB理論ではほとんど無理だね。これは今ではPioSOLVERで計算可能だよ。

ふーん。ねえ、実際にCBの期待値を計算してみてよ。

OK、じゃあ最後の章でやってみようか。

CB戦略のフロンティア

さて、じゃあ昔と今のCBの違いがわかるような例にしようかな。

せっかくだしね。こんなのはどうかな。

今回はSnowieを使って説明するね。

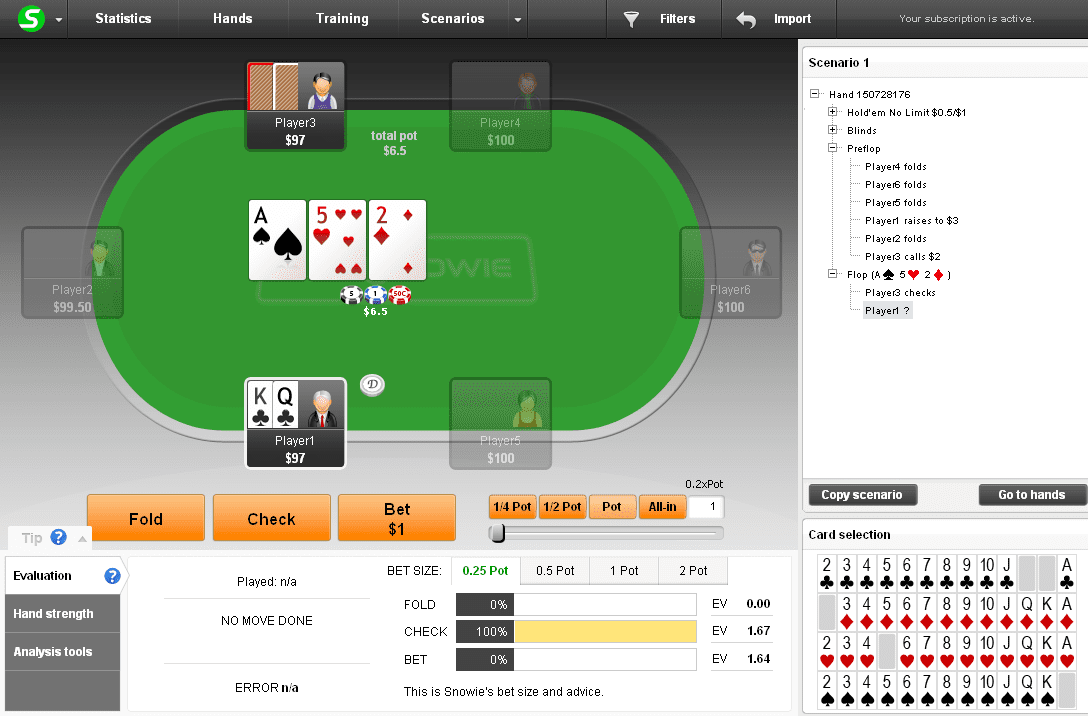

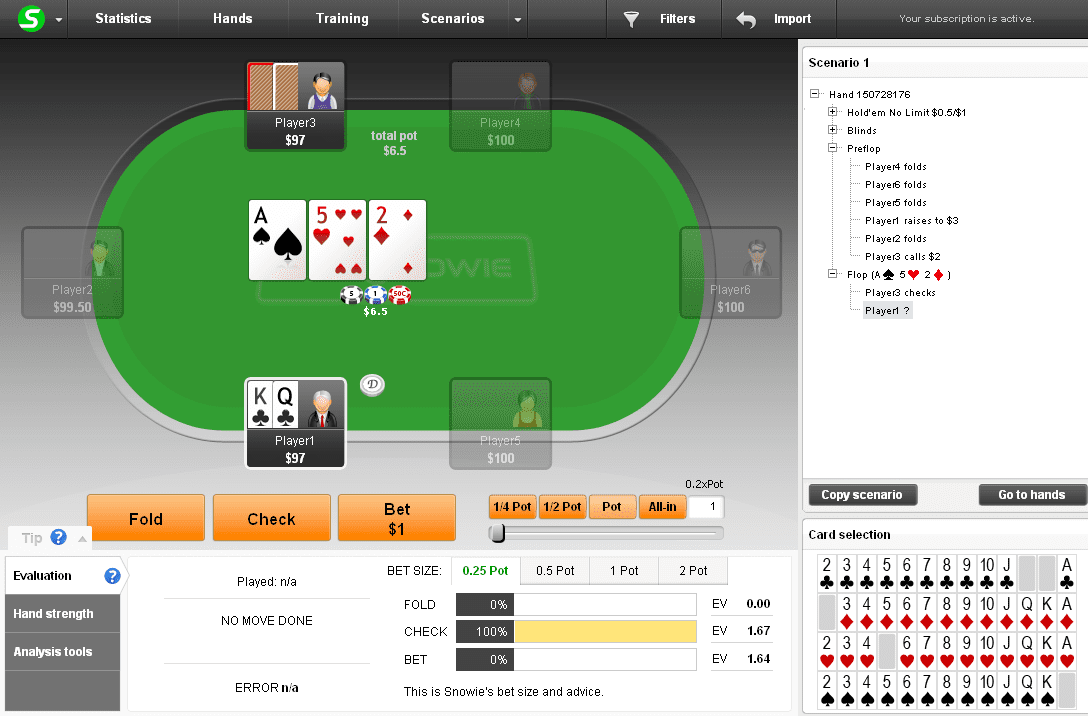

見てのとおり、BUとBBのヘッズアップだよ。BBがチェックして、アグレッサーのBUはCBを打つかチェックをするか。

Snowieの選択はチェックだよ。画像の下のほうを見てごらん。

それぞれのアクションとEV(期待値)が出てるね。

チェックのEVが1.67で、ベットのEVが1.64・・・チェックのほうが期待値が高いんだね。

ボードにはAがあってしかもドライなのに、チェックのほうが良いなんて・・・。

アクションの横の「100%」っていうのが頻度だね。

100%ってことは、ほかのアクションと比べてEVが高いから、常にそのアクションを選ぶのが正解ってことだよ。

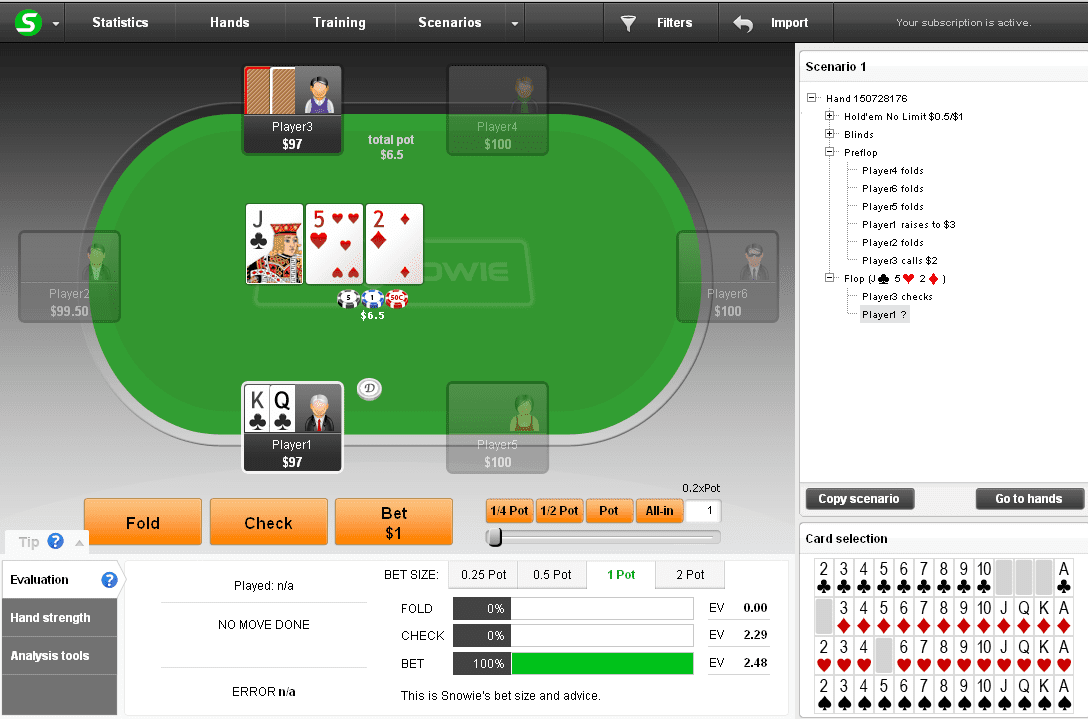

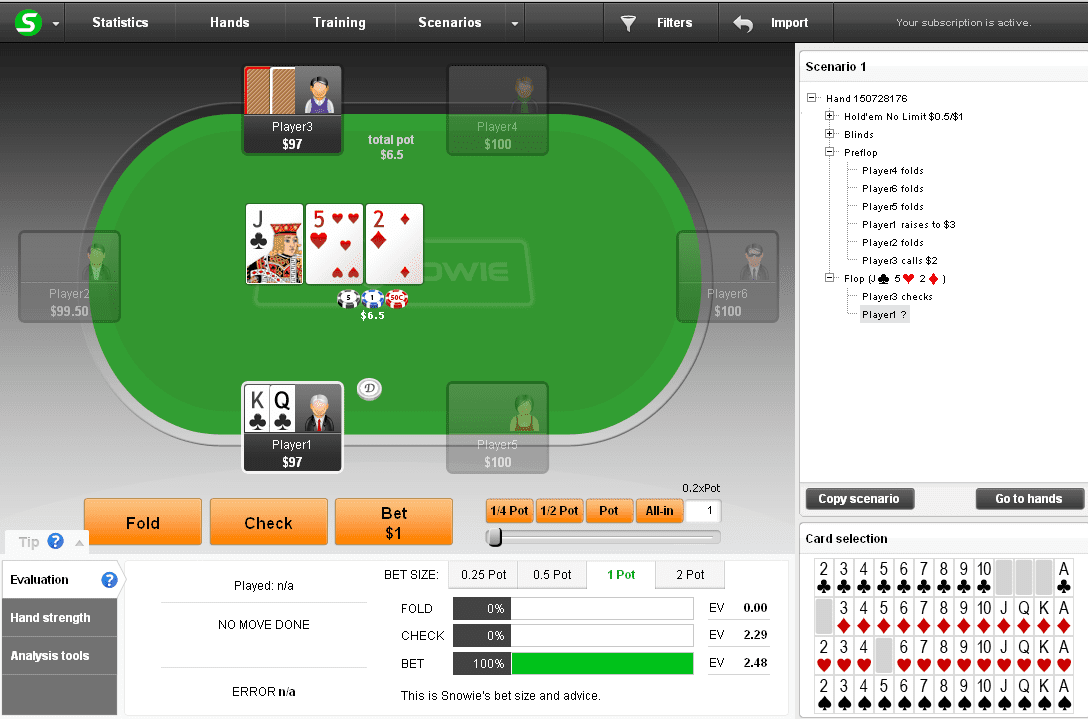

もう一つ見てみようか。

今度は全く同じ状況で、ボードのAをJに変えてみたよ。

あれ!?今度はベットが100%になってる!おんなじドライなボードなのに・・。

不思議だよね。

しかもベットサイズは「1Pot」、大きなCBを打つのが正解みたいだね。

どうしてこんなことになっちゃうの?なにが違うの?

それはね・・・誰にもわからない。

えっ・・・?

AIが教えてくれるのはね、何十兆ハンドもプレイして学習した結果、最初の状況ではチェック、2番目ではポットベットが最も期待値が高いという事実だけなんだ。

計算の過程は教えてくれないし、教えてくれても人間が理解できるものじゃないと思うよ。

そんな・・・。なにか、なにかヒントはないの!?

あえて言うなら、[J♣️]があることによって[K♣️][Q♣️]にフラッシュとストレートの可能性ができてるから、ターンでクラブやA、Tが落ちたときにダブルバレル(フロップ・ターンで連続してベット)が打てるから・・・とかかな。

でも、この話だと「じゃあターンを見てからベットしてもいいはずだ」とか、「それはそれとしてAが落ちてるボードでブラフを打ってもいいじゃん」とかに答えられないから、きっと不十分なんだ。

それじゃあ、完璧な答えはどこにあるの?

それぞれの状況ごとに個別の計算結果があるだけかもしれないし、それこそ「ダブルバレルが打てるボードならCBが正解のことが多い」みたいなざっくりとした傾向はあるのかもしれないね。

本当のところはまだ誰もわかってないんだ。

ポーカーは完璧なプレイをしようとすると、簡単には理解できない闇のゲームになるのさ。

な、なんてこった・・・。

じゃあ、結局どうやってCBを打てばいいのさ?

うん、じゃあその辺も含めて僕の主張をまとめるね。

まず、今日の話で一番伝えたいのは「CBとチェックを比べたときに期待値が高いほうのアクションを選ぼう!」ってことなんだ。

「ドライだから」「3回に1回しか相手はペアができてないから」、こういう判断基準はもう古くて、CBにフォールドするプレイヤーが多かった時代の話なんだ。

うんうん。

じゃあCBの期待値を測る方法はというと、AIとGTO計算機があるんだね。

これはかなり正確な計算ができるけど、一方で「なぜその期待値になるのか」がわかりにくいから、実戦でAIやGTO計算機の計算結果を再現しにくいという欠点があるんだ。

うーん。そうだよね。

そこで僕が提案する方法は次の三つだよ。

- ハンド履歴をSnowieやPioSOLVERで解析することで、実際に期待値の高いCBが打てているかを検証し、復習する

- CBの簡易的な期待値計算を行うことで、特定の状況でのCBの期待値がなぜ高い(あるいは低い)のか、検討する

- 統計的手法を用いて最適なCB戦略を体系化し、実戦に応用する

1番目はAIやGTO計算機の答えをこつこつ覚えていこうってことだよ。確実だしそれほど手間はかからないけど、効率はあまり良くないかもね。

ふーん。地道にやっていこうってことか。

2番目はこの記事でも紹介したやり方だね。実際に自分で期待値計算をやってみると、案外気づきも多いはずだよ。

ただし、これはあくまでも簡易的なやり方だから、SnowieやPioSOLVERの計算結果と誤差が出るのは注意が必要だよ。

ふむふむ。

3番目は、AIやGTOの計算結果に統計的手法を用いることで、「CBを打つ場合と打たない場合は?」「打つ場合はベットサイズはいくらが最適なのか」などの問題に答えようとする試みだよ。

つまり、個々の状況の計算過程は理解できないけど、たくさんの状況を集めてみると、一定の法則が見えてくるかもしれないんだ。

もし、ざっくりとしたものでも何か法則があれば実戦に応用できるから、これが実現すれば最高だよね。

これはCB戦略のフロンティアだよ。

世の中にはこういう難問に挑戦するスゴイ人たちもいるんだね。本当に尊敬するよ。僕が知ってる限りだけど、リンクを貼っておくね。

うーむ、私にはもうなにがなんだかさっぱりだよ。

チンアナゴちゃんはカジノでリベンジすることが目標だったね。

それならまずはここの記事で期待値について勉強し直したり、Snowieで自分のプレイをちょこちょこ復習してみるのがいいんじゃないかな。

おっけー、大変そうだけど、まずはそうしてみようかな。

今日はここまでだよ、おつかれさま。

じゃあ、今回のまとめだよ。

今回のまとめ

- CBの特徴・対策について時系列で説明したよ

- CBを打つ・打たないの基準は「CBとチェックを比べたときに期待値が高いほうを選ぶ」こと!

- 期待値を計算するためにはAI(人工知能)、GTO計算機、または簡易的な計算方法を使おう!

GTOを使った勉強方法については超上級編で話そうかな!

コメント

コメント一覧 (1件)

Gus HansenのEvery Hand Revealedという本を読んだことがあります。内容は2007年のAuzyMillionでGusがプレイした全ハンドを自分自身で解説しているというものです。

面白いといえば面白いのですが、正直、相手がパッシブすぎる、と感じていました。Gusのブラフベットがあまりにも決まりすぎるのです。

でもハリントンの本は2005年だというのを聞いてなんか納得しました。もし今の平均的なプレイヤーが2005年頃のタイムスリップしたら勝ちまくりなんでしょうね。