レンジ表の見方

ジョーズ

ジョーズ今回からはいよいよハンドレンジについて説明していくね。とても大事なトピックだから、何回かに分けて説明するつもりだよ。

よくポーカーの攻略サイトとかでハンドレンジ表ってあるよね。

見たことあるよ。

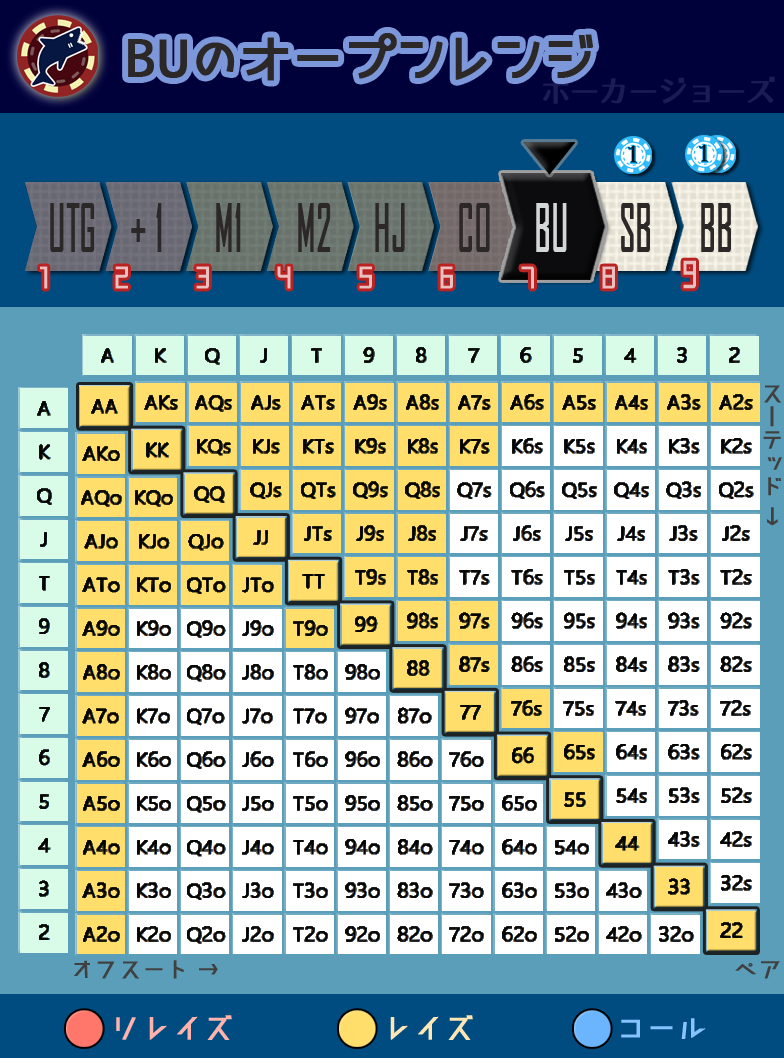

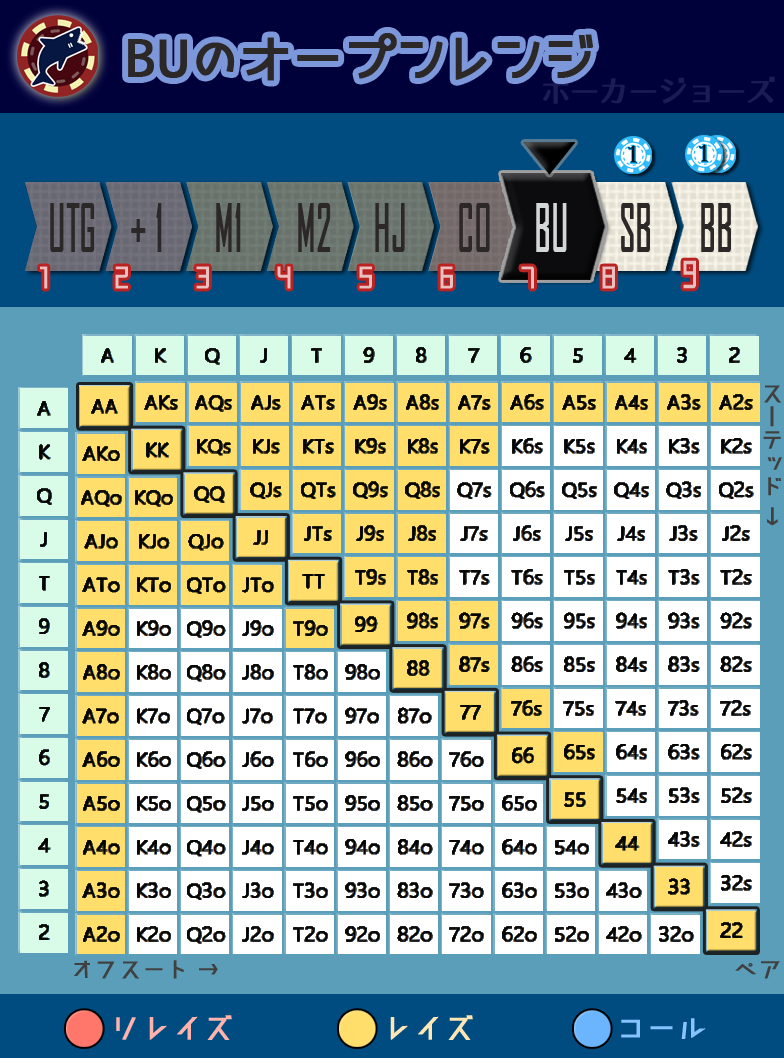

うん。こんなやつだね。

この表は僕がプリフロップでボタンから最初にレイズ(オープン)して参加するレンジだよ。

よくわかんない・・・どう見ればいいの?

簡単だよ。例えば[AKs]は[A][K]のスーテッド、[AKo]は[A][K]のオフスート、[AA]から[22]までの斜めのラインは見ての通りポケットペアを表しているよ。

えーっと、ポケットペアの斜めのラインを挟んで右側の三角形がスーテッドのゾーン、左側の三角形がオフスートのゾーンってことか。

そういうこと。色がついてるのがプレイするハンドってことだよ。

そもそもどうしてレンジが必要なの?

うーん。私、レンジって聞くと何かモヤモヤするんだよね。

どうして?

だって、ポーカーって結局はハンドvsハンドの戦いじゃん。

どうしてわざわざレンジを考える必要があるの?

それはとても良い質問だね。

じゃあ、そもそもなぜレンジという考え方が大事なのか、そこから説明していこうか。

うん、お願い!

はるか昔、まだこの世界ができて間もない頃・・・。

え?

神はポーカーをお作りになった。しかし、私たちの祖先は野蛮で知恵が足りず、自分のハンドを見ることすらできなかった・・・。

チンアナゴちゃん、彼らはどんなポーカーをしていたと思う?

あ、新聞なら間に合ってます。

違う違う!これはちゃんとレンジの話だから安心して。

例えばヘッズアップ(一対一)のポーカーだとして、2人とも自分のハンドを見ることができないなら、どうプレイするのがいいだろう?

どうって・・・ボードが開いても勝ってるか負けてるか全然わかんないから、私ならプリフロップでオールインしちゃうかなあ。

その通り!それが一番良い戦略なんだ。だって先にオールインしてしまえば、ランダムハンド同士の勝負で勝つか、相手がフォールドしてブラインドを奪い取るか、二つの勝ちパターンがあるからね。

何か私は野蛮で知恵が足りないって言われてる気がするけど、まあいいや。それで?

彼らは互いにプリフロップでオールインする運ゲーを楽しんでいた。その様子を見てたまりかねた神は、片方のプレイヤーに自分のハンドを見る能力を授けたのだ。

アダムくんに知恵の実を食べさせたわけね。

そしてアダムは考えた。相手はランダムハンドでオールインしてくる。

ということは、ランダムハンドよりも強いハンドだけで参加すれば、自分が勝つのでは、と。

例えばどんなハンド?

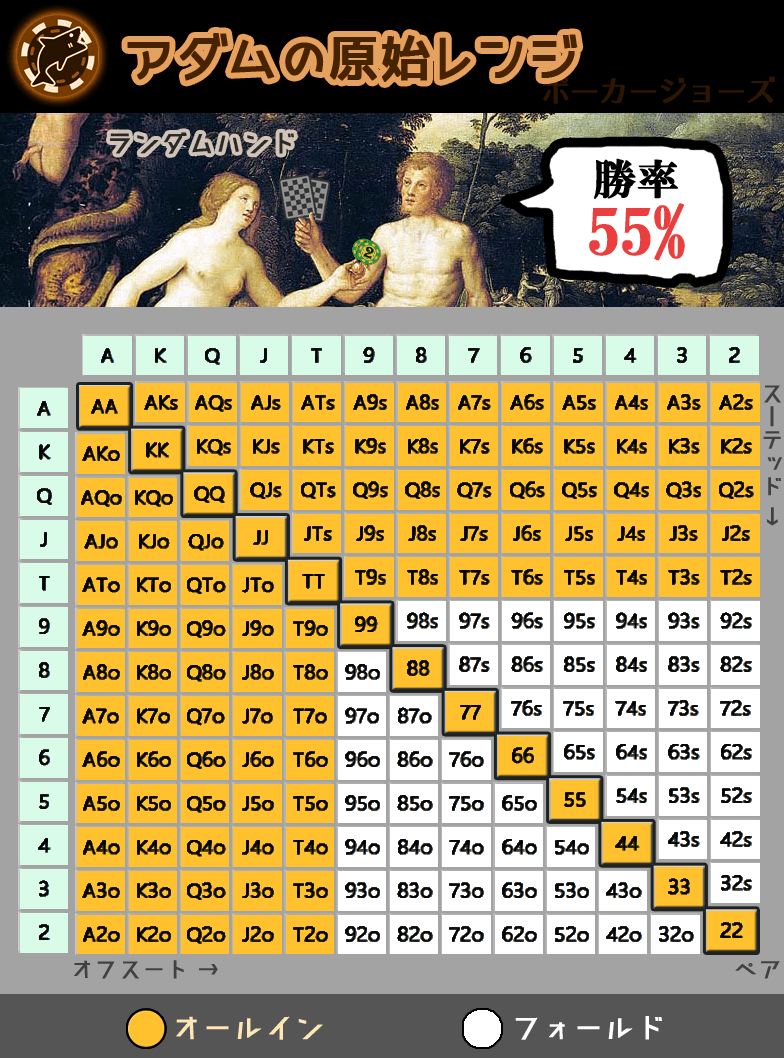

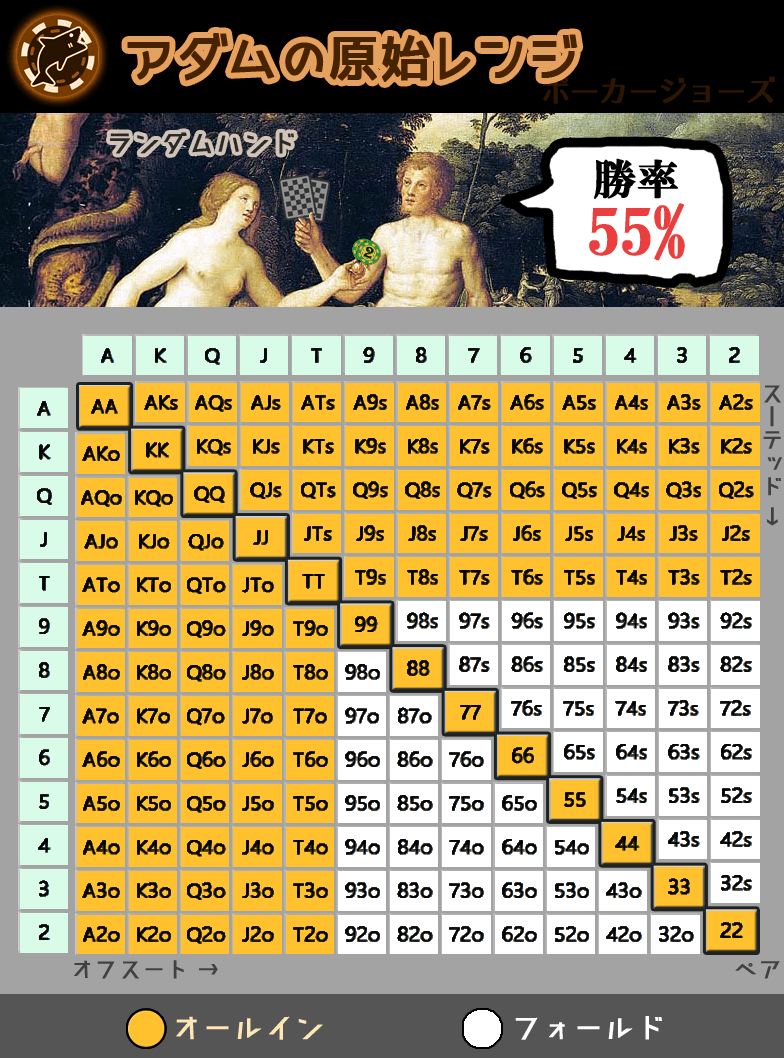

アダムはとりあえず[22]〜[AA]のポケットペアと、[A]、[K]、[Q]、[J]、[T]を含むハンドで参加しようと思ったんだ。

実際、これらのハンドはランダムハンドに対して55%の勝率があるよ。

ふーん・・・あ、もしかして、これがレンジの始まり?

その通り!「ランダムハンドに対して勝率が良いハンドの集合」これがレンジの一番基本的な発想だね。いわば原始レンジだよ。

原始レンジ・・・。

原始レンジには大事な特徴があるよ。

冒頭のレンジ表もそうだけど、参加するハンドが飛び飛びになっていないよね。

飛び飛びって?

例えば、[AK]ではオールインするけど、[AQ]ではオールインしない、でも[AJ]はオールインする、こういうふうにはなってないよね。

つまり、参加するハンドには連続性があるんだ。

ああ、言われてみれば。それって大事なことなの?

とても大事なことだよ。参加するハンドの連続性は、ハンドの強さに規則性があることと関係してるからね。

よくわからん!例えば?

例えば、[Ax](Aと何かの組み合わせ)の強さって、[x]の大きさによって決まるよね。

[x]が小さいなら[Ax]は弱くなって、[x]が大きいと[Ax]は強くなるんだ。

[A2]より[A3]が強くて、[AQ]、[AK]、一番強いのが[AA]って順番だよね。

そう。ということは[AJ]でオールインするなら、それよりも強い[AQ]や[AK]でもオールインしないと、論理的におかしいよね。

そっか、[x]が大きいほうが[Ax]は強くなるって規則があるから、レンジ表は飛び飛びになってないってことね!

そして神はアダムの対戦相手、イブにも知恵の実を食べさせた。あまりにも負けまくるイブを哀れに思ったのだ。

あ、またナレーションに戻った。

アダムとイブは互いに自分のハンドを見るようになった。しかし、ポーカーにおいてはアダムに一日の長があった。アダムはイブのレンジを読み始めたのだ。

「イブのレンジは恐らくこんなのだろう」って推理したんだね。でもどうやって?

ある日、アダムはイブとオールイン勝負になった。イブがショーダウンしたハンドは[Q9o]だった。

そこでアダムは考えた、「Q9oでオールインするのなら、QToやA2oでもイブはオールインするだろう。Q8以下はわからない」と。

あ、ここでさっきのハンドの強さの規則性が出てくるのね。

アダムは「イブの仮想レンジはQ9o+」と石板に刻んだ。

[Q9o+]は[Q9o]よりも強いハンドってことね。

ちなみに[A2o]は[Q9o]よりも強いからね。

またある日、イブは[JTs]をショーダウンした。

イブちゃん、今度は[Q9o]よりも弱いハンドでオールインしたんだ。

アダムは石板に「イブのレンジはJTs+」と刻んだ。

ああ、ショーダウンするごとにイブちゃんのレンジがバレていっちゃう・・・。

何日か経ったあと、結局アダムはイブのレンジを[J8s+]だと考えた。そして[J8+]よりも勝率の高いハンドレンジで戦えば、イブに勝てるだろうとも考えた。

つまり[J9o+]ってこと?

アダムは分散を大きくすることを嫌い、よりタイトな[QJs+]で戦うことにした。

もっと狭いレンジで戦うことにしたのね。それでアダムは勝ったの?

何度もオールイン勝負を繰り返すうちに、アダムの勝ち額はだんだんと増えていった。負け続けのイブはようやく相手の戦略に気づき、アダムよりも勝率の高いレンジで戦うことにした。

お、今度はイブちゃん反撃のターンだね。

イブは「アダムのレンジはQJs+」と石板に刻み、[KQo+]で戦うことにした。

よーし。あれ?でも、そうするとお互いレンジがどんどん狭くなっていくんじゃ・・・。

アダムとイブは競うように互いにレンジを狭くし、そしてついにアダムは[AA]だけで戦うことにした。

ああー、たまにこういう人いるよね。プレミアハンドだけで戦うみたいな。

そしてイブは思った。「アダムはAAでしか参加しないから、小さなレイズをすればアダムはほとんどフォールドするはずだ」

「アダムがオールインしてきたときはAAを持ってるはずだから、そのときに初めて自分はフォールドすればいい」と。

あ、そっか。イブちゃん賢いなあ。

プリフロップでレイズを繰り返すイブにうんざりしたアダムは、[AA]以外のハンドも参加することにした。[AA]が配られる確率は非常に低く、ブラインドでチップが削られていくことに気づいたからだ。

まあそうなるわな。

そして2人はレンジの調節を繰り返し、広すぎず、狭すぎない適切なハンドレンジで戦うことになった。

このようにしてポーカーの基礎、レンジが作られ、多くのプレイヤーがレンジで戦うようになったのだ。おしまい。

最後雑だなあ・・・。でも、何となくレンジの大切さはわかったよ。相手のレンジに合わせたレンジで戦うのが大事なんだね。

いろいろしゃべったけど、ハンドレンジは勝率を上げるためのもので、適切な広さがあるってことだけ理解しておけばOKだよ。

じゃあ、今日の話をまとめるよ。

今回のまとめ

- 「ランダムハンドに対して勝率の高いハンドの集合」がレンジの始まり。

- 相手のショウしたハンドから相手のハンドレンジを予想することができ、それより狭いレンジで戦えば、ショーダウンしたときの勝率が高くなる(フロップ以降でフォールドすることがない場合)。

- しかし、あまりにも狭いレンジで戦うと、オールインで一度に勝つ額よりもフォールドしてブラインドで失い続ける額のほうが大きくなる。結局、ランダムハンドよりも勝率が高く、狭すぎないレンジで戦うことになる。

- 【結論】自分の参加するハンドに一定の規則性を持たせ、自らの勝率を高くするために、ハンドレンジという概念がある。

次回は各ポジションからのオープンレンジを紹介していくよ。

コメント