ノードロック(Node Locking)とは

ジョーズ

ジョーズ前回はGTOをベースにした戦略のうち、混合戦略の調整を取り上げたよ。今回はノードロックについて説明しようかな。

そもそもノードってなんなの?

ノード(Node)はゲームツリー(Game Tree)を描いたときの一つ一つの点のことだよ。

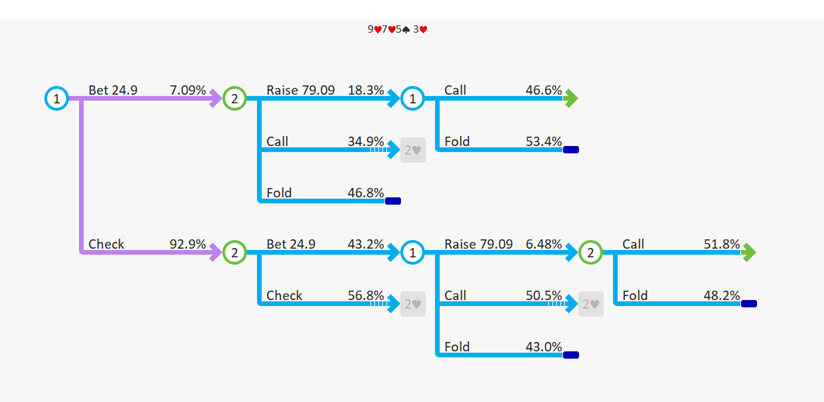

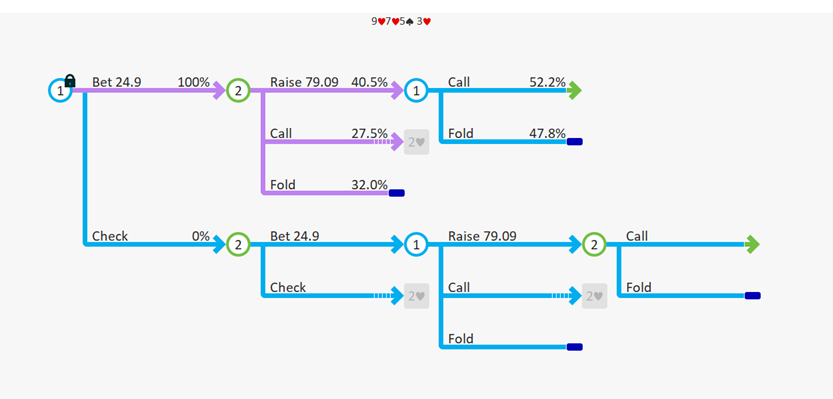

ゲームツリーっていうのは下の画像みたいな、ゲームで起こり得る可能性を図にしたものなんだ。

あ、なんか数学の授業で見た気がする。樹形図だね。

ノードはアクション・ベットサイズなどに応じて無数に分岐していくんだ*1。ポーカーのすべての状態は有限個のノードで表現することができるよ。莫大な数になるけどね。

一方で、あるノードの始点から終点までを辿れば、それはある一つのハンドヒストリーになってるってことだね。

ふむふむ。GTOになってるノードもあれば、めちゃくちゃなプレイになってるノードもあると。

どんなプレイをしてもみんなゲームツリーのどれかの1本を辿るんだね。

それでそれで?ノードロックってどういうことなの?

この無数にあるノードの中から、ある特定のアクションやベットサイズのノードにだけに注目してみるんだ。

例えば「相手は必ずフロップでCBを打ってくる」とかね。

そのノード群(部分ゲーム)の中でのGTOを考えてみよう、というのが今回紹介するノードロックだよ。

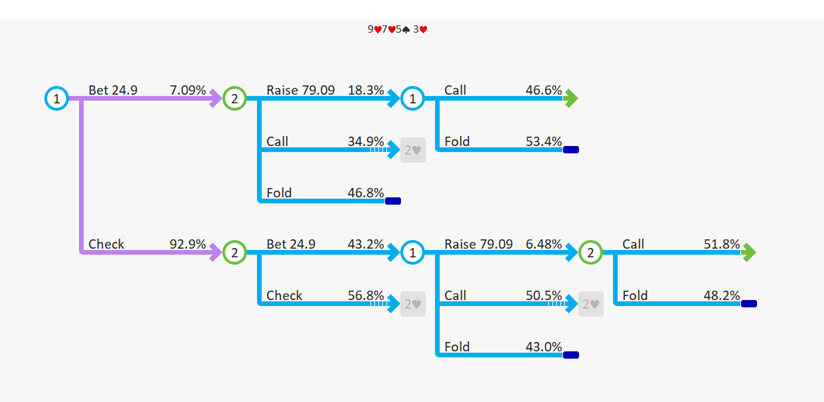

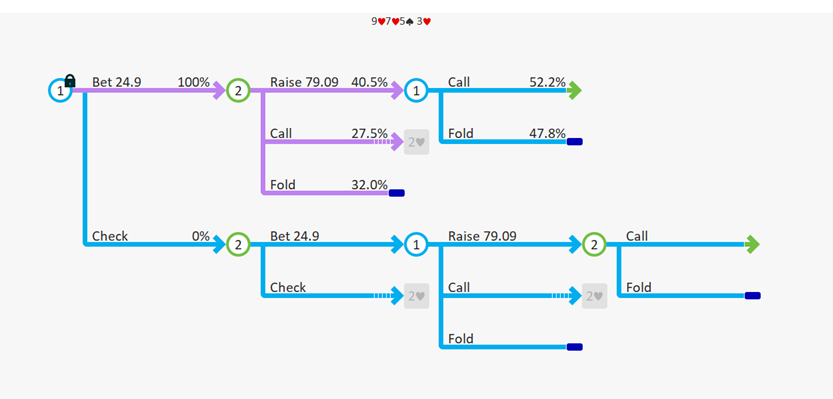

例えば、下の画像はベットを100%取るようにノードロックしたものなんだ。上の画像と見比べてごらん。左上のノードのBet頻度が100%になってるでしょ?

ほんとだ。最初の画像だと7.09%だったのにね。

うん。実は最初の画像はあるスポットでのGTOになってて、最適なベット頻度は7.09%と書いてあったよね。

でも、そこであえて100%ベットするようなノードに分岐させてみると、そこから本来のGTOにはない新たなゲームツリーが拓けてくるんだ。

つまり、GTOから逸脱したノードに注目して、その部分ゲームでのGTOを改めて見てみよう!というのがノードロックなんだ。

うーむ?GTOじゃないプレイのノードに注目して、そこでまたGTOを・・・。よくわかんないなあ。それをやると何がうれしいのか、いまいちピンと来ないや。

OK、じゃあ次の章でGTO+を使って実際にノードロックをやってみようか*2。そうすればノードロックのメリットもすぐわかると思うよ。

はーい。

ノードロックで合理的なエクスプロイト戦略を探る

さて、今回はこういうシチュエーションのノードロックを考えてみようかな。

- HJ vs BB, 3bet Pot

- Starting Pot=205, Effective Stack=900

- Rake 5%

- フロップ:[9♦️][8♦️][6❤️]

- ベット・レイズサイズは50%に固定

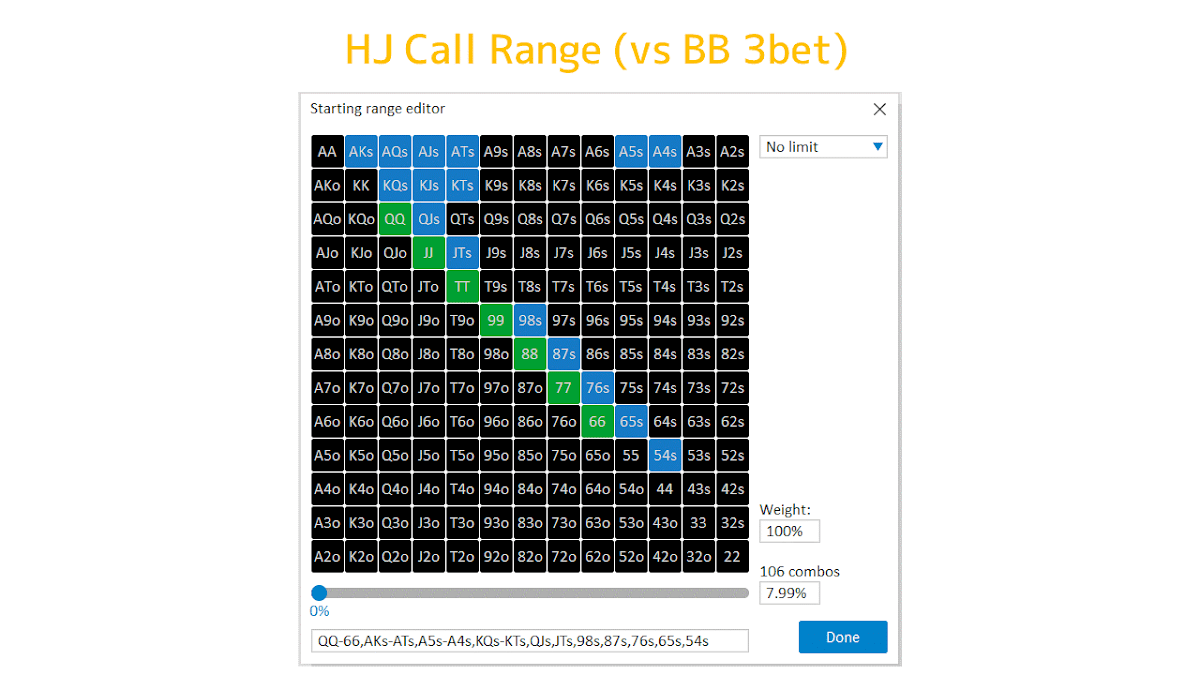

HJがオープンしてBBが3ベット。HJはそれにコール。HJのコールレンジはこんなのを今回は想定してるよ(8%)。

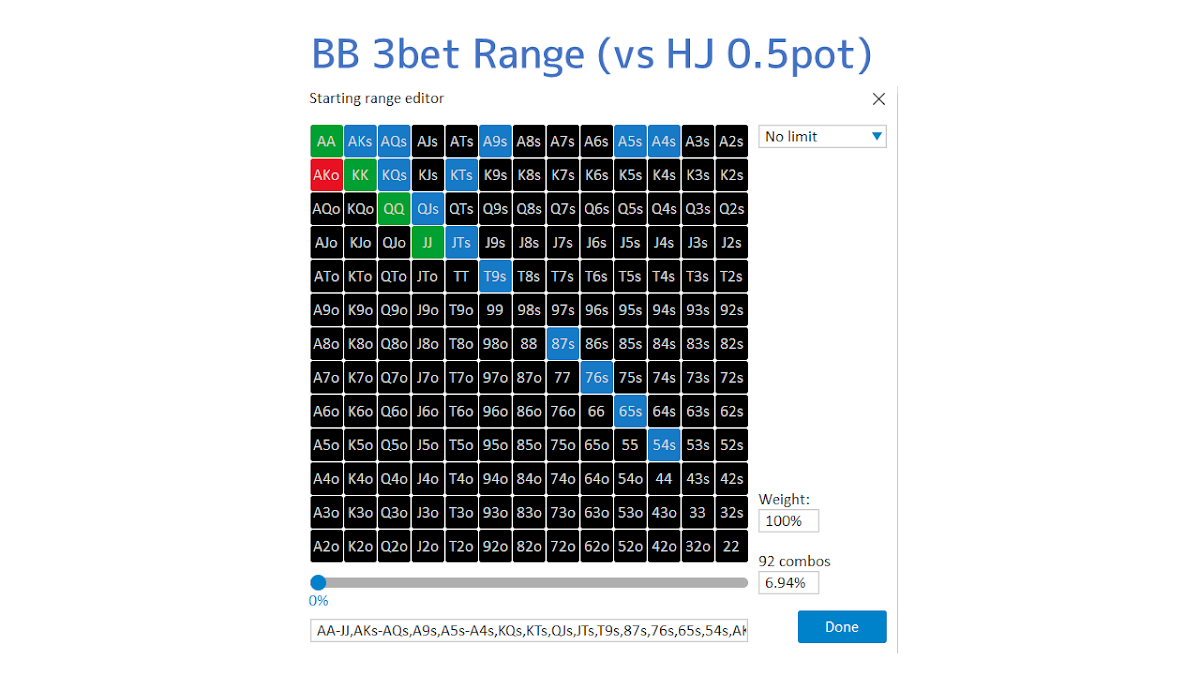

BBの3ベットレンジはコレ(7%)。

さて、まずはフロップ[9♦️][8♦️][6❤️]でのお互いのGTOを見てみようか。

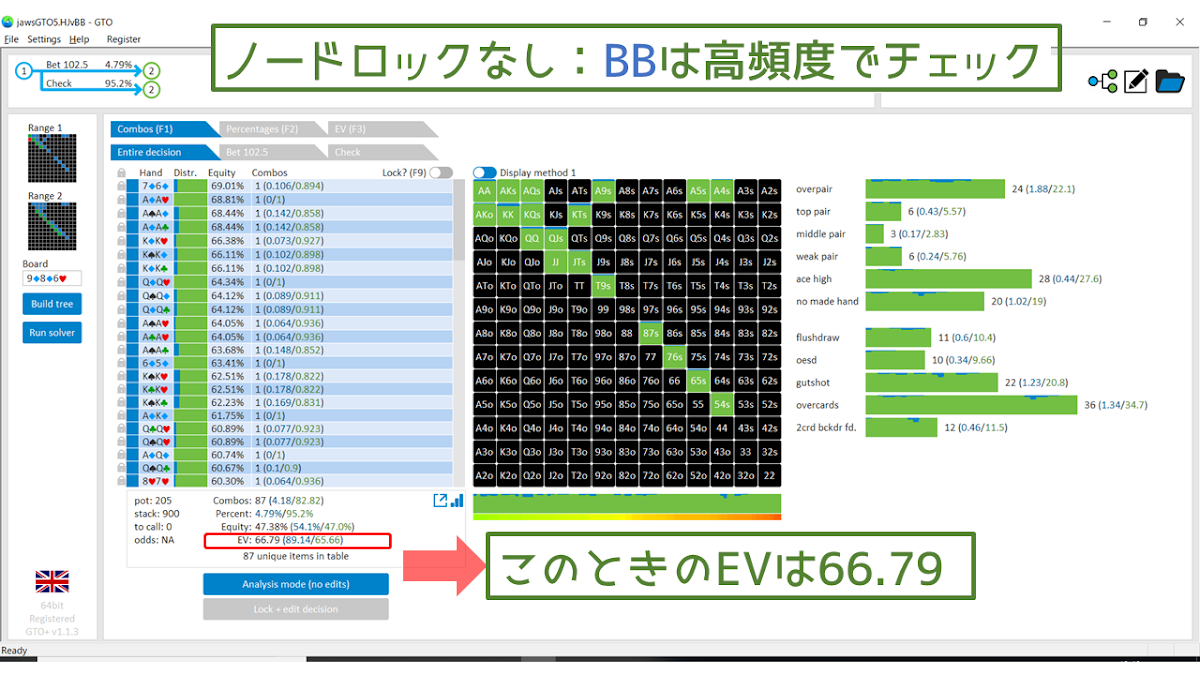

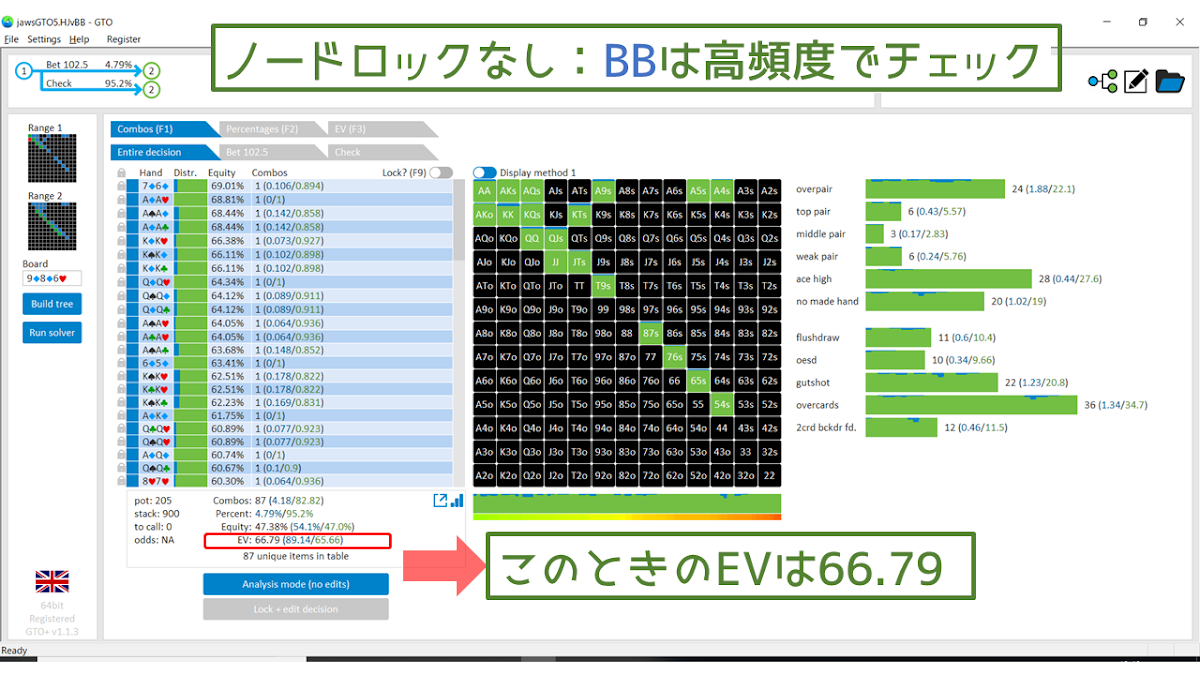

BBはレンジの大部分でチェック。

思ったよりたくさんチェックするんだね。

オーバーペアとか強そうなハンドを持ってるのに。

お互いのレンジのエクイティを見てみよう。BBが47.38%に対してHJは52.62%。つまり、このフロップはBBにとって不利なボードで、反対にHJにとっては有利なボードってことなんだ。

こういう場合、エクイティの低いBBは高頻度でチェックしがちだよ。

BBのチェックに対して、HJは高頻度でベットするみたいだね。

低頻度だけどBBがベットしときは、HJはセット、ツーペアなんかの強いハンドと、バックドアストレートつきのフラッシュドローやOESDつきのワンペアなんかをブラフとしてレイズに回してるよ。

もちろん混合戦略だけどね。

ここまでがお互いのGTOだね。

BBは純粋戦略でチェックするハンドが多いってことを覚えておいてね。

キーワードなんかな、了解。

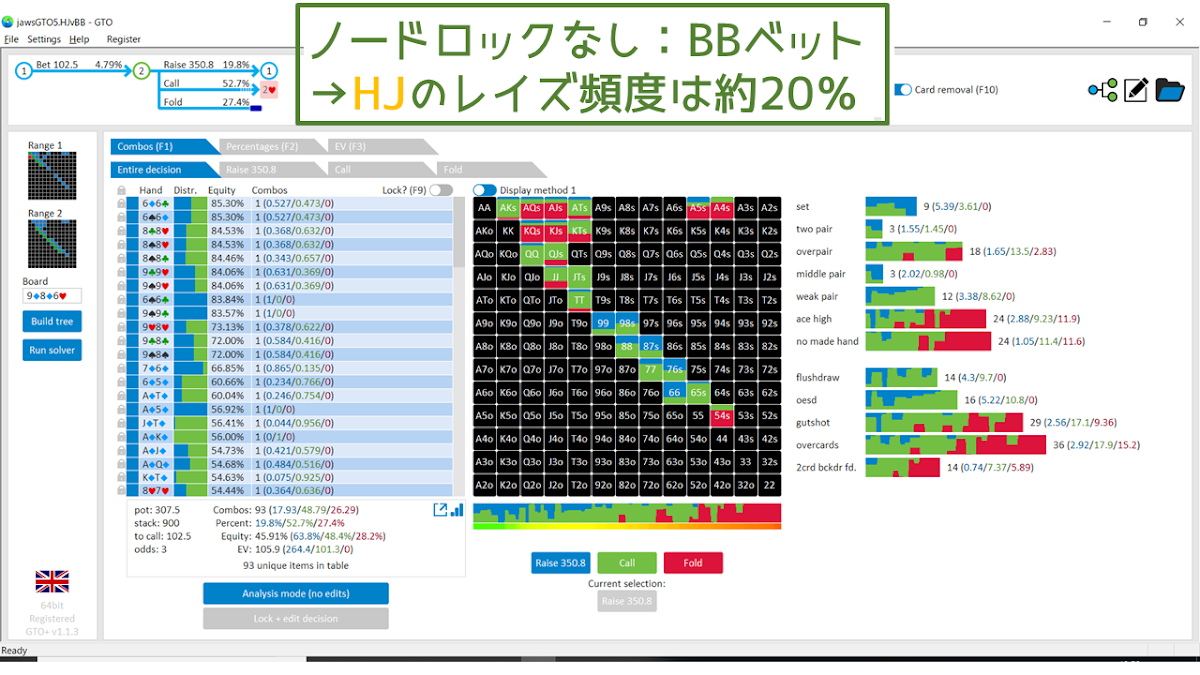

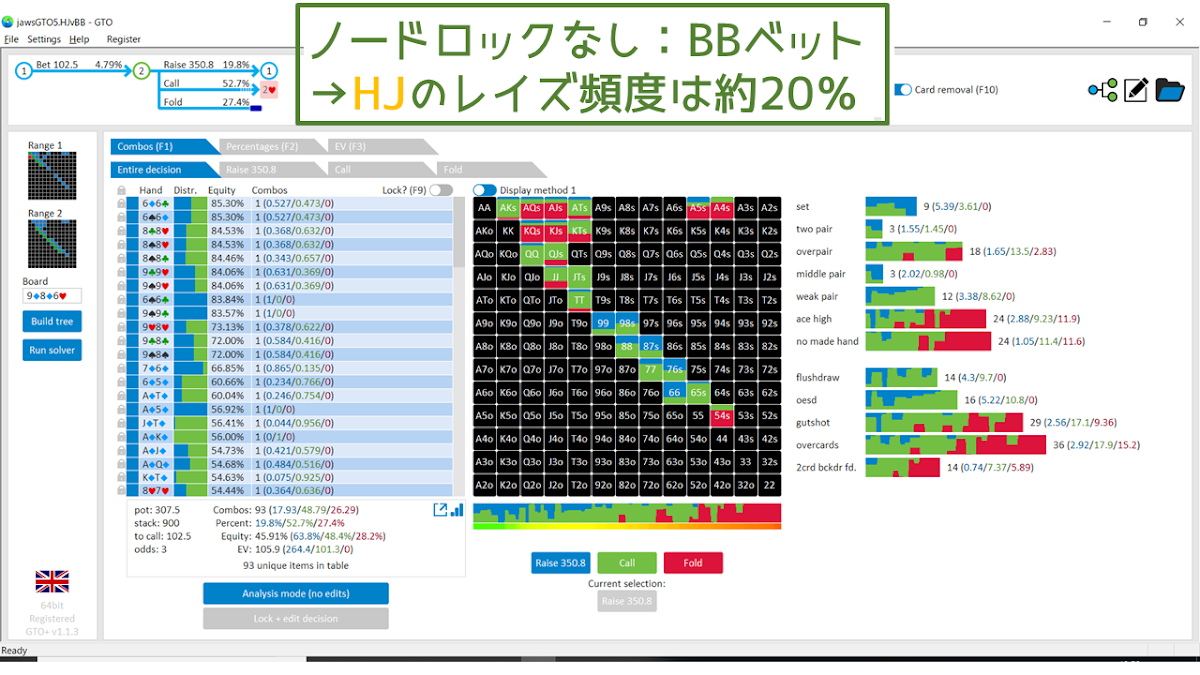

さてさて、ここからがノードロックだよ。

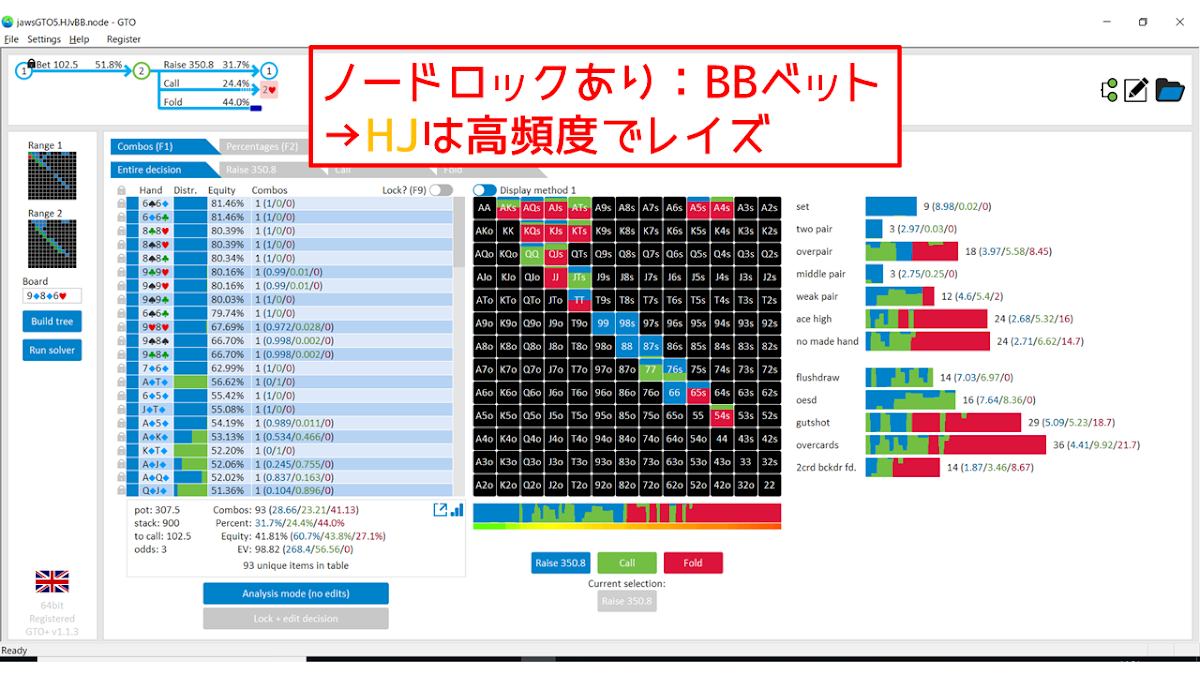

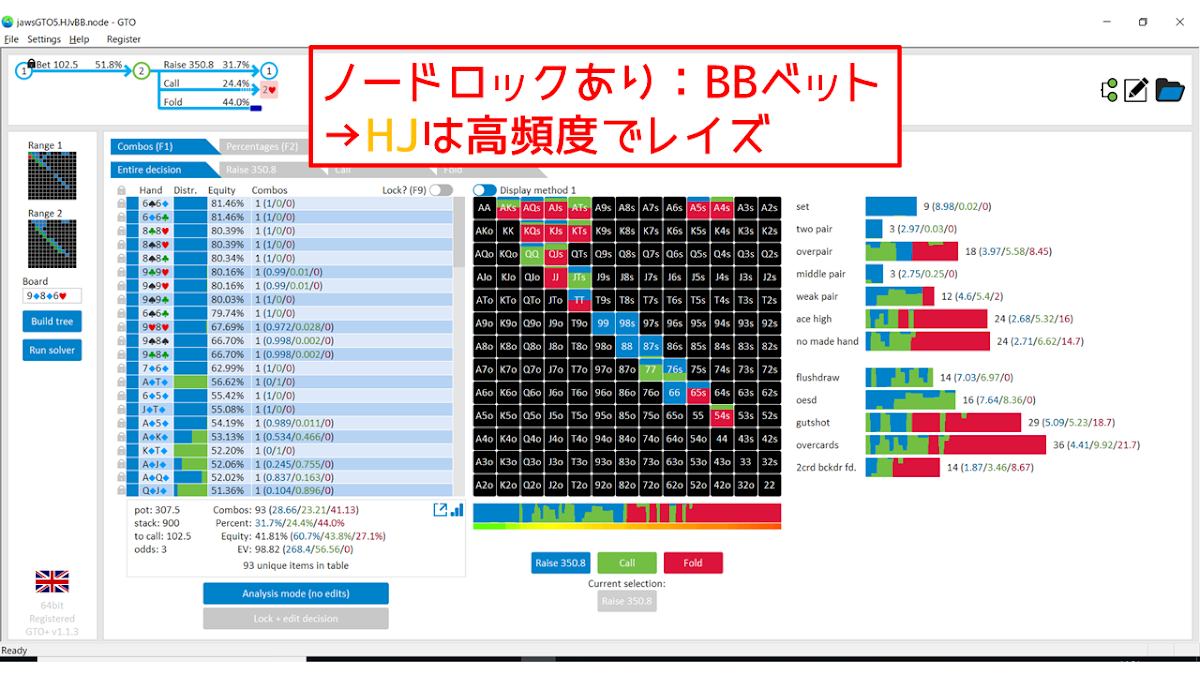

BBのプリフロップの3ベットレンジ・アクションはGTOから大きく外れていないけど、彼はフロップでCBを打ちすぎなんだ。

特に「不利なボードでも高頻度でCBを打ちがち」というリークがあることがわかってると。つまり、GTOから外れてしまってるんだね。

うーん。私も「フロップでオーバーペアだ!強い!」ってベットしちゃうかな。*3

本当はレンジの90%以上でチェックすべきところを、BBはすべてのペア、ドローでベットするんだ。

今回はそう仮定してみるね。GTO+のノードロック機能を使って、チェックすべきハンドを強制的にベットに変えてと。*4

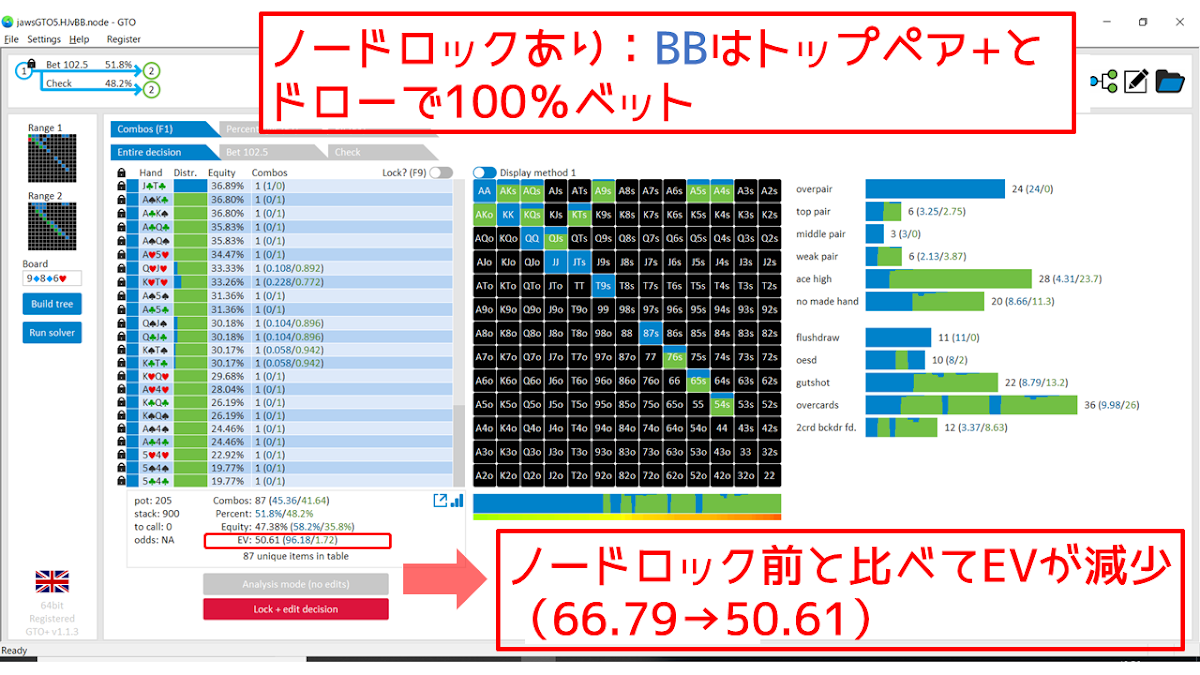

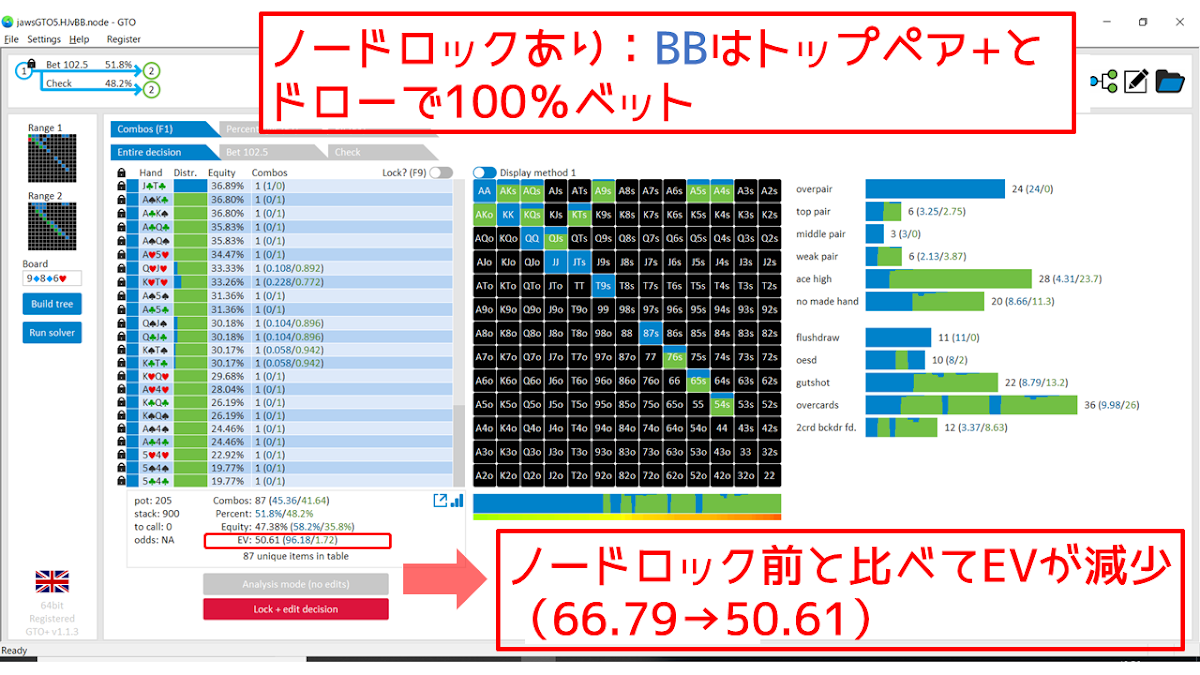

さて、これでGTOにはないアクションのゲームツリーができたよ。この状態でさらにGTOを計算してみよう。いざノードロック!

GTOにはない世界線へ・・・!

解析完了。改めて出てきたこの結果が「BBが常にペアとドローでCBを打つような場合のGTO」だよ。

まずはBBのGTO(ノードロック済)から。

特筆すべきはEVだね。左下の欄を見てみて。

ノードロックする前のGTOと比べて、EVが大幅に下がってるよ。

ほんとだね。どうしてなの?

本来のGTOでは純粋戦略でチェックすべきところをベットしてしまっているからだよ。純粋戦略になっているハンドは、そのアクションの期待値がほかのアクションと比べて高いんだったよね。

つまり、そもそもベットするよりもチェックのほうが期待値が高かったはずなのに、無理にベットしてるから、そのぶん損しているんだ。

なーるほど。純粋戦略をミスしたら損するって前々回も言ってたもんね。そういうことなんだ。

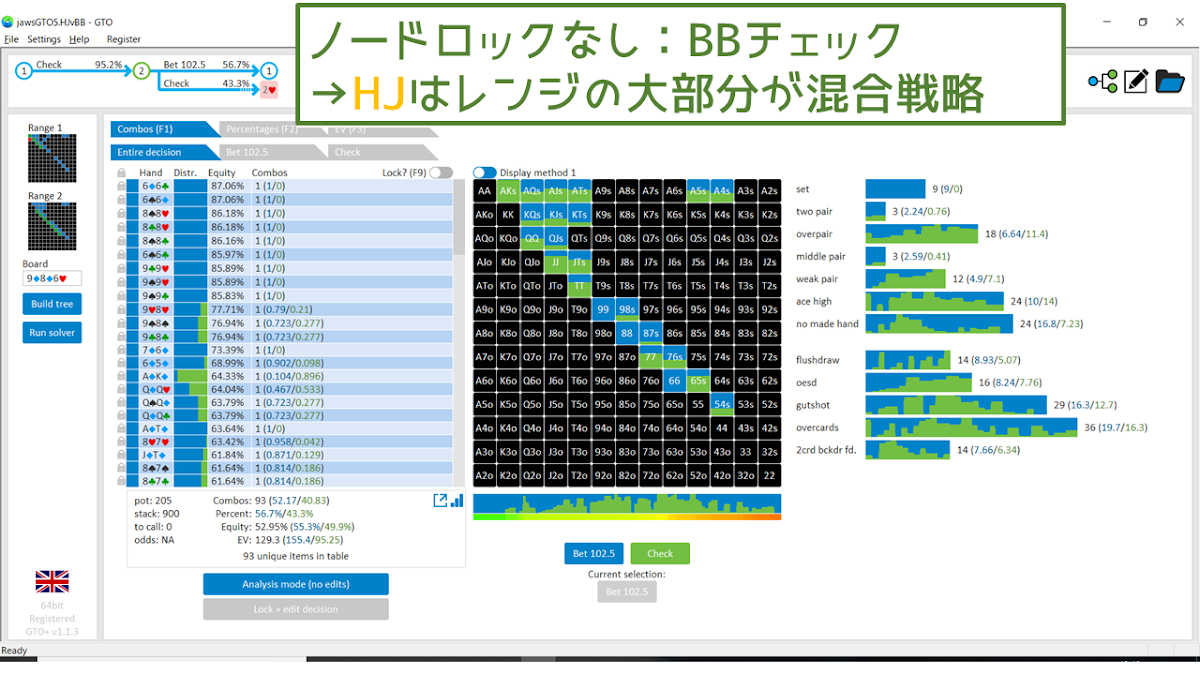

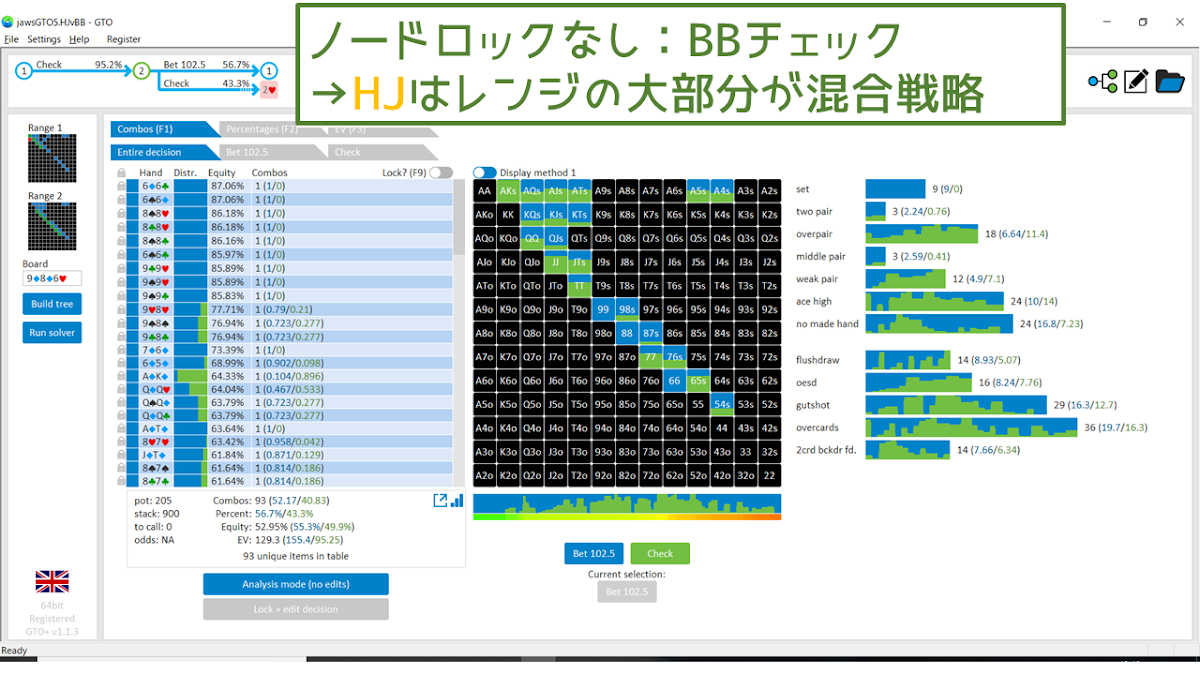

さて、お次はHJのGTO(ノードロック済)。

BBがベットしてきたとき、こんな戦略を使うみたいだよ。

めっちゃレイズするんだね!31.7%も!

セット、ツーペアのような強いハンドと、[JTs]、[65s]、ダイヤのフラッシュドローなんかの当たるとデカいセミブラフを使ってレイズをしているね。

高頻度なのはレンジ全体のエクイティがBBと比べて高いことが関係してるよ。

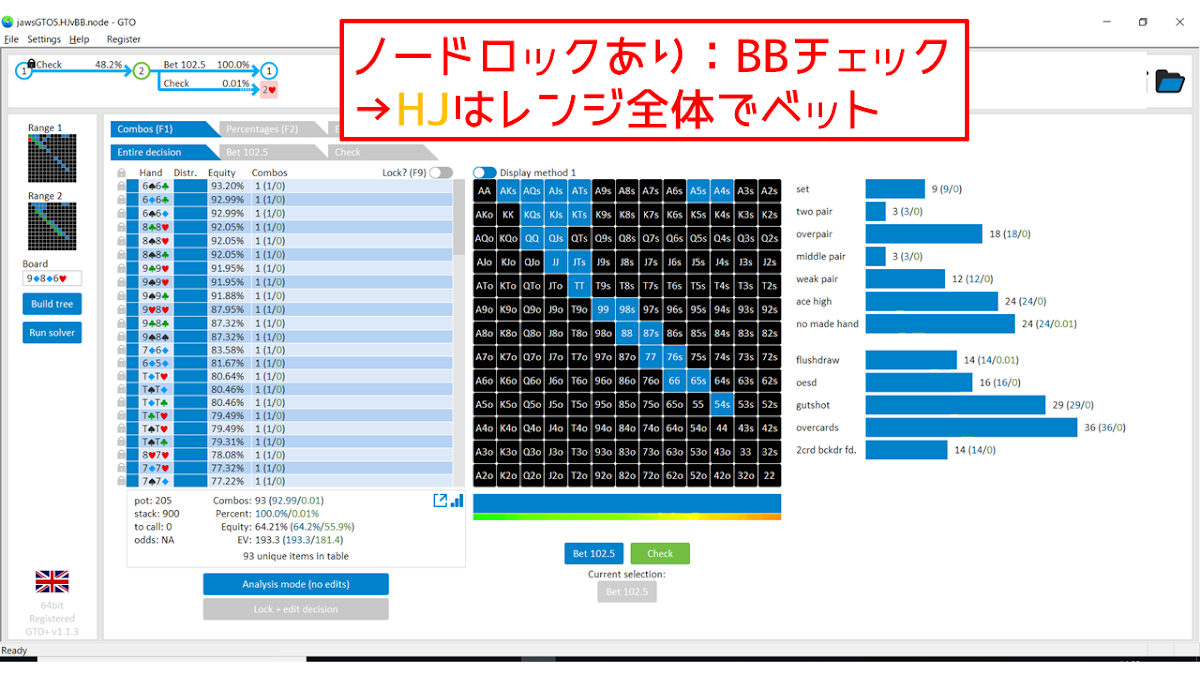

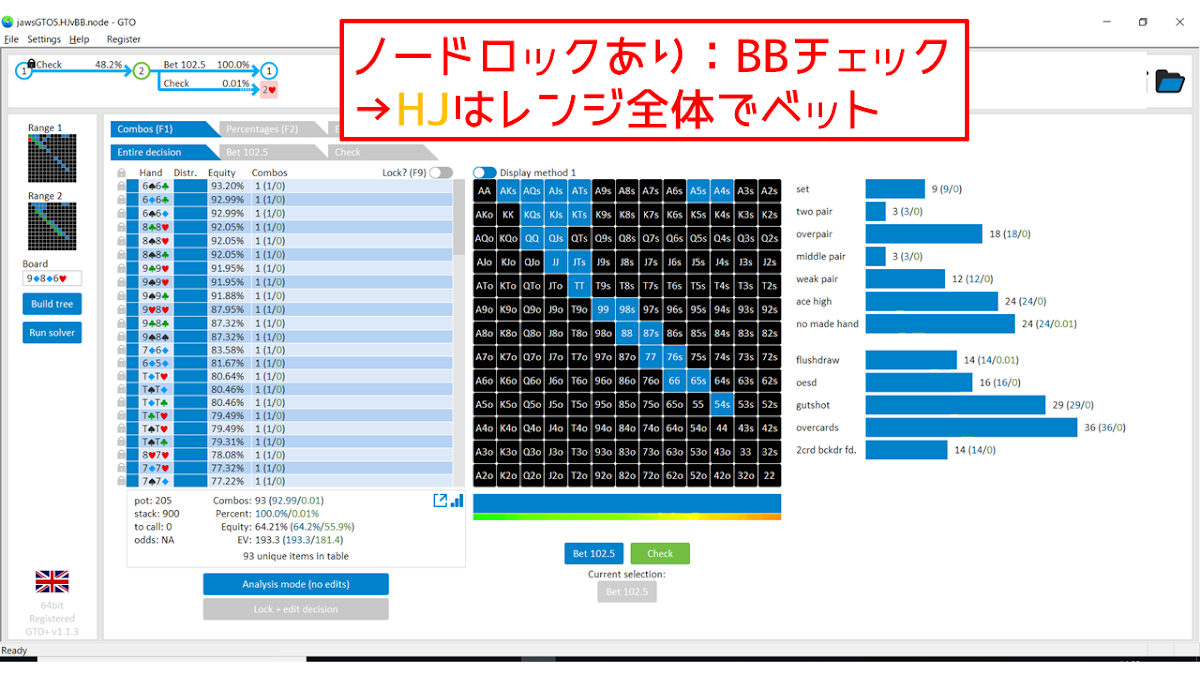

次はBBがチェックしたときのHJのGTO(ノードロック済)。

全レンジでベットだよ。

ベット100%!どうしてこんなにアグレッシブにプレイするの?6のペアとか、マージナルなハンドもあるのに・・・。

BBはすべてのペアやドローでベットするんだ。ってことは、チェックしたBBのレンジにはペアもドローもないんだよ。

もともとエクイティが低いBBのレンジが、チェックすることでさらに弱くなっているんだね。だからHJは全レンジでベットすることができると考えられるよ。

そっか・・・ペアかドローがあればベットする人がチェックしたんだもんね。弱いレンジしか持ってないぞ!ってHJにバレちゃうんだ。

そういうこと。逆に言えば、ノードロックする前のGTOのベット頻度が低いのは、オーバーペアなんかをベットレンジに入れてしまうとチェックレンジが弱くなりすぎてしまって、チェックしたときに簡単にHJから攻撃されてしまうから、とも言えるね。

ふーむ。なんとなくノードロックのイメージはつかめたよ。でも、まだなんかフワフワしてるなあ。結局私たちは今、何をしたんだろ?

OK、じゃあノードロックについて一旦まとめをしようかな。

ノードロックって結局どういうこと?:GTOの特徴(6)

- ノードロックとは、純粋戦略でないアクションを取ったり、混合戦略の頻度を無視したり、あるいはベットサイズを1種類にするなどして、プリフロップから計算したGTO(ゲーム全体のGTO)ではないゲームツリーに注目し、そうした部分的な状況(部分ゲーム)でのGTOを改めて計算すること。

- ノードロック機能によって得られたGTOは、「相手はノードロックで指定したようなアクションを常に取る」と仮定した場合の、お互いがそれ以上エクスプロイトされないような戦略の組み合わせになっている。

- ゲーム全体のGTOと比べて、ノードロックのGTOはレンジ全体のEVが下がる。

- ノードロックのGTOは相手のリークを突き、EVを上げるようなカウンター戦略として参考にすることができる。ただし、これはあくまでも相手のリークを固定した場合の自分のGTOであるので、相手を最大限エクスプロイトする(EVが最大になる)ような戦略であるとは限らない。

ふーん。ノードロックは「相手はこういうプレイをするはず!」って仮定したときのGTOを計算してるんだね。

簡単に言うとそういうことだね。相手のプレイはGTOからどのくらい乖離しているか(リーク)を特定して、そのリークをエクスプロイトする戦略を探ることができるんだ。

改めてGTOとエクスプロイトについて

ところで「相手のミスを突くことで自分の期待値を上げること」をエクスプロイトというけど、それと似た言葉で「アジャスト」という言葉もあるよね。

あったあった!中級編でやったやつね。相手のプレイスタイルに対応して、より有利なプレイスタイルで戦うことでしょ?

そう。中級編のこの記事で紹介したのは「簡易的アジャスト」と「GTO的アジャスト」だったね。

そして「GTO的アジャスト」というのが、まさに今回と前回で紹介した「混合戦略の調節」「ノードロック」だったんだ。

GTOには適正な頻度・アクション・ベットサイズがあって、相手のプレイがそれからどのくらいズレているかをまずは観察(リークの特定)。

そしてそれに対する混合戦略の調整やノードロックのGTOを使ってみるんだね。

なーるほど。

ねえ、じゃあ「簡易的アジャスト」のほうはGTO的にはどうなの?

それはケースバイケースだと思うよ。簡易的アジャストはGTOをベースにした戦略(混合戦略の調節やノードロックなど)になってる場合もあれば、GTOから大幅に外れた戦略になってることもあるだろうね。

例えば、ベット頻度が適正よりも高いLAGに対してレイズするアジャストがあるよね。

それこそ今回のBB vs HJみたいな場合だけど、それはノードロックのGTOにそのままなってることも大いにあると思うよ。

でも、一方で例えばコーリングステーションに対してシンバリューベットを打ったり、彼のレイズに対してナッツブロッカーつきのツーペアでフォールドすることもあるよね。

そういう読みに基づいたアジャストはGTOから大幅に外れてるだろうから、やっぱり簡易的アジャストとGTOが重なることもあれば、大幅にズレてることもあって、結局時と場合によるんじゃないかな。

ふーむ。ケースバイケースで柔軟に戦略を選ぶことが大事なんだね。

そのとおりだね。

時にGTO的なプレイをしつつ、時にGTOから外れて相手から大きなEVを稼ぐ。場況を読みつつそういうプレイができれば理想だと思うよ。

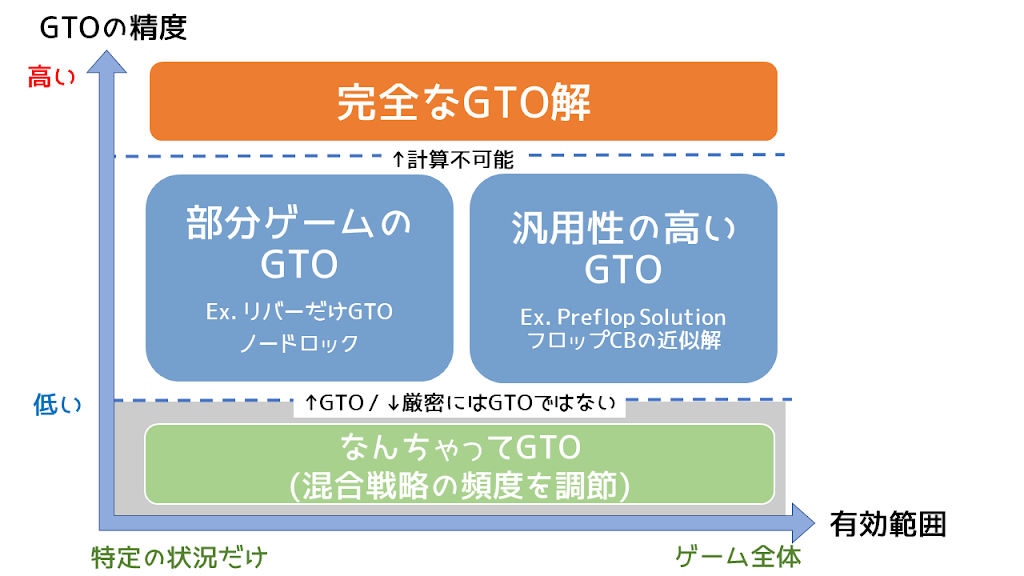

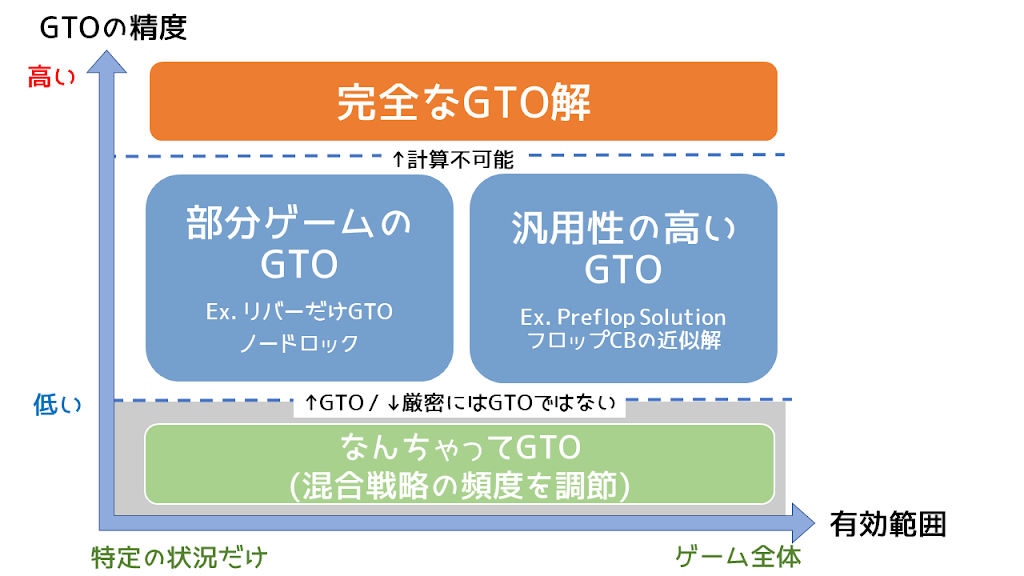

GTOマップ

これまでにたくさんのGTOに関連した戦略が出てきたね。

part3ではプリフロップから計算したGTOを実戦で使う意味について触れたし、part4では混合戦略の頻度をあえて無視した戦略を紹介したよ。

そして今回はノードロックだったね。

いっぱいすぎて頭の整理が追いつかないよ。

最後に、GTOに関連した戦略の簡単なマップを紹介しておこうかな。

縦軸の「精度」はその戦略の搾取可能性、つまりエクスプロイトされにくい戦略ほど上部に位置するよ。

横軸の「有効範囲」は戦略の対象となるゲームの範囲のことで、例えばプリフロップからターンまではGTOから外れた戦略を使って、リバーだけGTOを使うような場合は「有効範囲」が狭いというわけだね。

あと、ノードロックは限られたアクション・ベットサイズに注目してGTOを再計算したものだから、これもそういう意味で「有効範囲」が狭いということなんだ。

ふーむ。一番上の「完全なGTO解」ってのは?

これは数学的な理論値のこと。SOLVERなんかのGTO計算機ではどうしても誤差が出るからね。ま、あまり気にしなくていいよ。

混合戦略の調節が「なんちゃってGTO」だって。

これはどういうことなのさ?

前回も説明したとおり、混合戦略の頻度を無視した戦略は厳密にはGTOではないんだ。

混合戦略でベットになってるからといって常にベットしてたら、すぐにCB率が80%とかになって、相手からカウンター戦略を食らっちゃうよ。

だから、そういう注意の意味も込めて「GTOとは似て非なるもの」という名前にしたのさ。

ふむ、なるほどね。

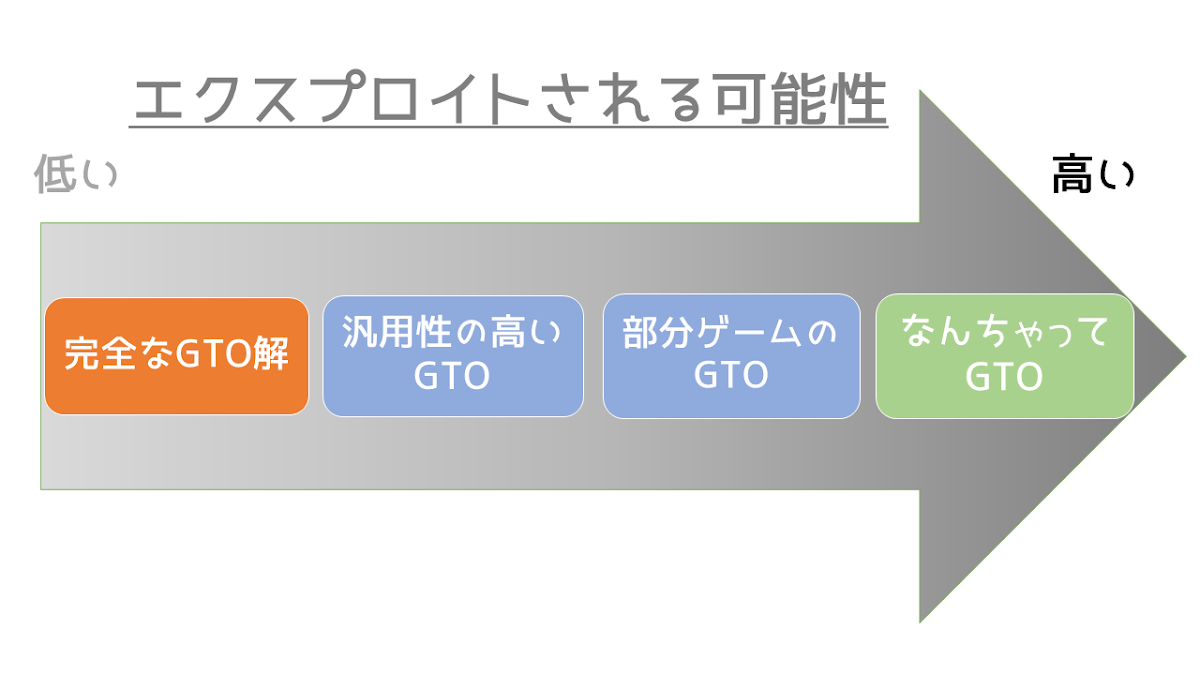

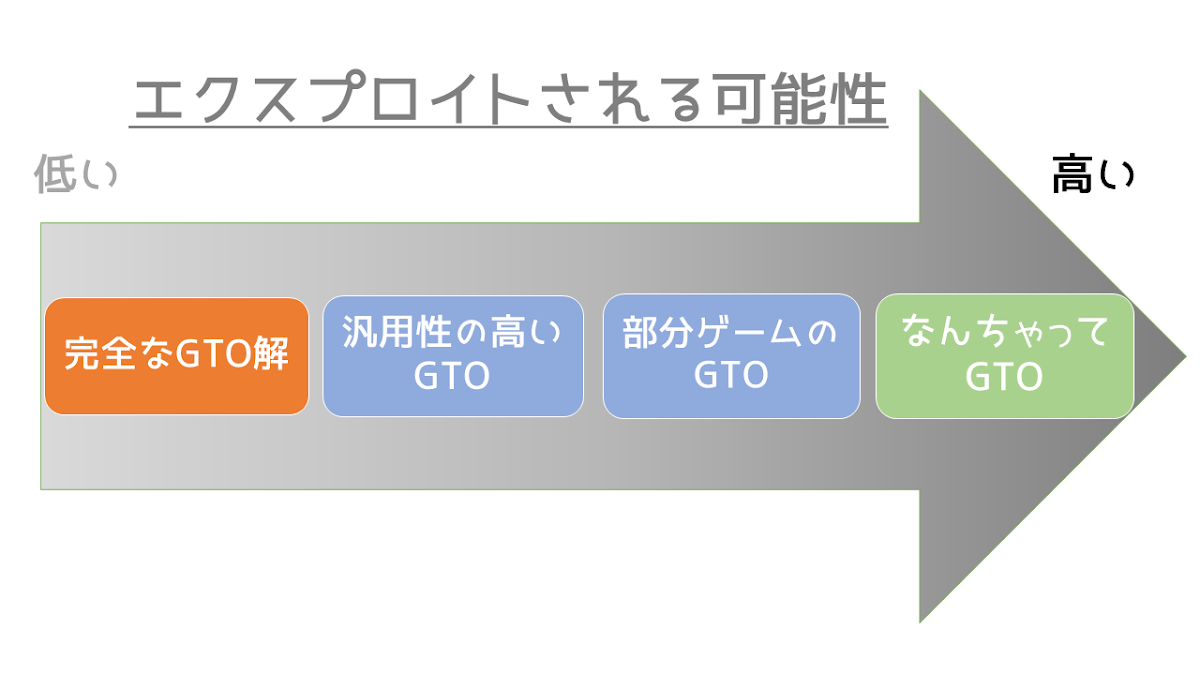

ちなみに、GTOに関連した戦略を「エクスプロイトのされやすさ」で並べると、こんな感じになるよ。

さて、今回でGTOの概論シリーズはおしまい。

できるだけ数式を使わず、身近な例を挙げながらGTOを説明してみたけど、どうだったかな。このシリーズがGTO学習のきっかけになることを願ってるよ。じゃあまた別の記事で!

注釈

*1:それぞれのアクション・ベットサイズを一般的にStrategy(戦略)と呼びます。ゲームツリーはノード(Strategy)をエッジで結ぶことで一定の範囲のゲームを可視化したものです。

*2:ゲームツリーを実際に見ながらノードロックができるので、記事のテーマに合わせて今回はPioSOLVERではなくGTO+を採用しました。もちろんノードロック機能はSOLVERにも備わっています。

*3:中級編のこのシリーズで紹介した自分のハンドの強さを測る方法だと、BBはフロップのオーバーペアでベットできそうです。しかし、そうしたエクイティをもとにしてアクションを決めるやり方は非常に上手いプレイヤーに対してはあまり機能せず、何らかのカウンター戦略によってBBはエクスプロイトされてしまいます。なぜなら、BBのGTOはほとんどのハンドでチェックを推奨しており、オーバーペアのベットはGTOから逸脱しているからです。では、具体的にどのようなカウンター戦略でBBをエクスプロイトすべきか?というのがこの章の内容です。もちろん相手がGTOから大きく逸脱しているような場合、つまり非常に上手いとは言えない場合は、BBはオーバーペアでベットしても問題ありません。例えばライブキャッシュなどでは十分機能します。

*4:画面左下のLock+edit decisionのボタンを押したあと、画面中央のレンジ表のハンドを直接クリックすることでアクションを上書きできます。アクションの上書きが完了したら改めてRUN SOLVERを押すと完了。

コメント

コメント一覧 (4件)

おつかれさまでした。

めちゃくちゃ勉強になりました。洋書は読めないので日本語のわかりやすい記事はたすかります。

ロサンゼルス編も楽しみにしています。

質問です。

なんちゃってGTOは,混合戦略でも取らないライン(純粋戦略があるのに無視)する場合も含まれておりますでしょうか.

>>だかまさん

「混合戦略でも取らないライン(純粋戦略があるのに無視)」というのがどういう意味なのか理解できていないのですが、なんちゃってGTOはあくまでも混合戦略の「頻度」を無視したものです。

具体的には、プリフロップから計算した汎用性の高いGTOのうち、相手のスタッツやブロッカーを考慮して、ベット70%・チェック30%のハンドをベット100%にしたりとか、逆にコール50%・フォールド50%をフォールド100%にしたりとか、そうすることでEVを上げようとする試みです。(part4の内容)

純粋戦略を無視するとカウンター戦略を食らう可能性があるだけでなく、相手のGTOに対してもEVをLossしてしまいます。そのため、純粋戦略からの逸脱はかなり大胆なエクスプロイト戦略であり、このシリーズでは特にふれていませんね。もちろんライブキャッシュなどでは有効です。(nit fishの4ベットレンジがAA、KK、AKsだけなら、QQは純粋戦略ではプレイすべきでもイージーフォールド)

>>Poker JAWAさん

理解できました!ありがとうございます!

ベット70%・チェック30%のハンドをフォールド100%,コール50%・フォールド50%をレイズ100%にするようなことをどう定義しているのか(呼称・名称)が気になったので質問させていただきました。