実戦でのGTOのバリエーション

ジョーズ

ジョーズ前回は「相手がGTOでないときに自分がGTOを使う」の概論を話してみたよ。今回はさらに実戦的な話をしようかな。

ほほう、というと?

前回の話はね、「プリフロップから計算したGTO(ゲーム全体のGTO)をあらゆる状況で使う」というのが前提だったんだ。

でも、実戦ではそういう汎用性の高いGTOをずーっと使うわけでもないんだ。

例えばね、相手のフロップでのベット頻度がGTOよりも高いのなら、自分のコール・フォールドの混合戦略になっているハンドの一部を、常にコールに回したほうが利益が出るかもしれないよ(混合戦略の調節)。

ふむふむ。

こういうケースはどうかな。プリフロップ、フロップ、ターンでの相手のリークがわかっていて、そこをエクスプロイトするためにGTOから外れたレンジ・戦略を使いましたと。

でも、リバーでの相手のリークがよくわからない=リバーでのエクスプロイト戦略がわからなくなってしまったんだ。

そんなときはお互いのレンジを想定した上で、リバーだけのGTOを考えてみれば、最低限保証された期待値が確保できるよね(部分ゲームのGTO)*1。

ふーん。GTOからちょっと外れてみたり、やばいわからん!ってなったら襟を正してGTOに戻ったり・・・柔軟さが大事ってことなんかな。

そういうことだね。

相手のスタッツや人口平均が取る戦略のデータを見たり、あるいはブロッカーを考慮したりして、「じゃあ今回は混合戦略のうち、このアクションを選択しよう」「この人はもっとエクスプロイトできそうだ、GTOから大きく外れてみよう」と判断するわけだね。

そうして期待値を高くしていくのさ。

ふーむ。GTOっつってもいろいろあるんだね。

ねえ、いつ、どんな戦略を使えばいいのか教えてよ。

そうだね、GTOをベースにした戦略をすべて網羅するのはさすがに無理だけど、いくつかピックアップすることはできるかな。

- 混合戦略の調整

- ノードロック

- 汎用性の高いGTOをそのまま使う(前回解説)混合戦略の調整

今回は最初の「混合戦略の調節」を説明していくね。

混合戦略の調節とは?

特にお互いのレンジが広い場合(2ベットポットなど)、GTOはレンジの大部分で混合戦略を採用するんだ。

これまでに説明したように、混合戦略はアクションの期待値が一緒だったよね。

うん。期待値が一緒だから、どっちを選んでもいいんでしょ?

そう、基本的にはそれで問題はないんだ。でも、相手のスタッツやブロッカーなど、いろんな要素を考慮することで、混合戦略になっているアクションをあえて一つに常に固定することが可能だよ。

具体例があったほうがわかりやすいよね。

例えば、こんなケースはどうかな。

- HJ vs BB 2betPot(HJ 2.25bb open, BB call)

- フロップ:[Q❤️][J♦️][6♠️]

- 条件

- 簡単にするため、ベットサイズ&レイズサイズは50%Potに統一(ターン以降のAll inはあり)

- スタックはお互い100bbでスタート、レーキは無視

- BBはプリフロップでは適切にディフェンスするが、ポストフロップではターンCBにフォールドしすぎというリークがある

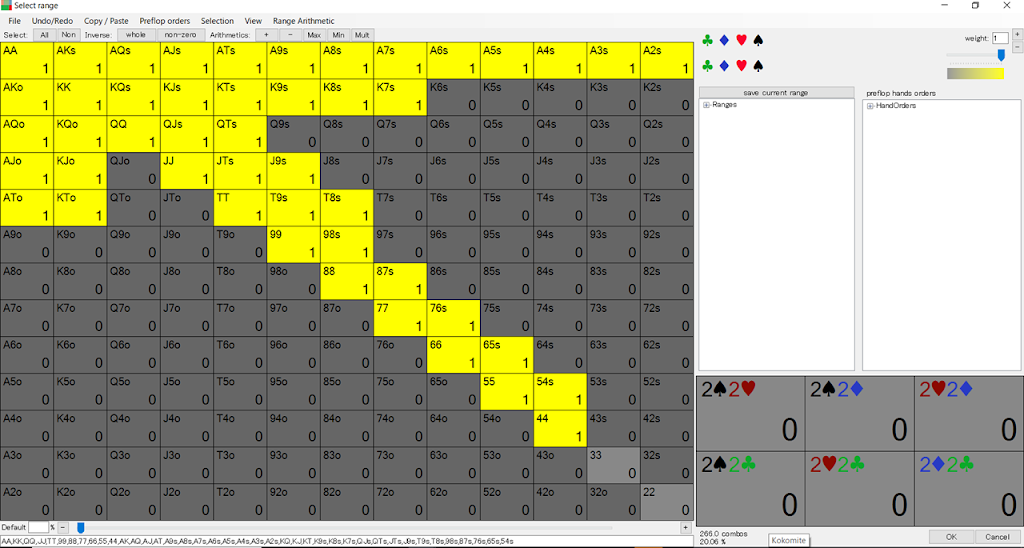

HJのオープンレンジ(20%)はこれ。

BBのディフェンスレンジ(30%)はこれを今回は設定してみたよ。

さっそくフロップのGTOを見てみようか。

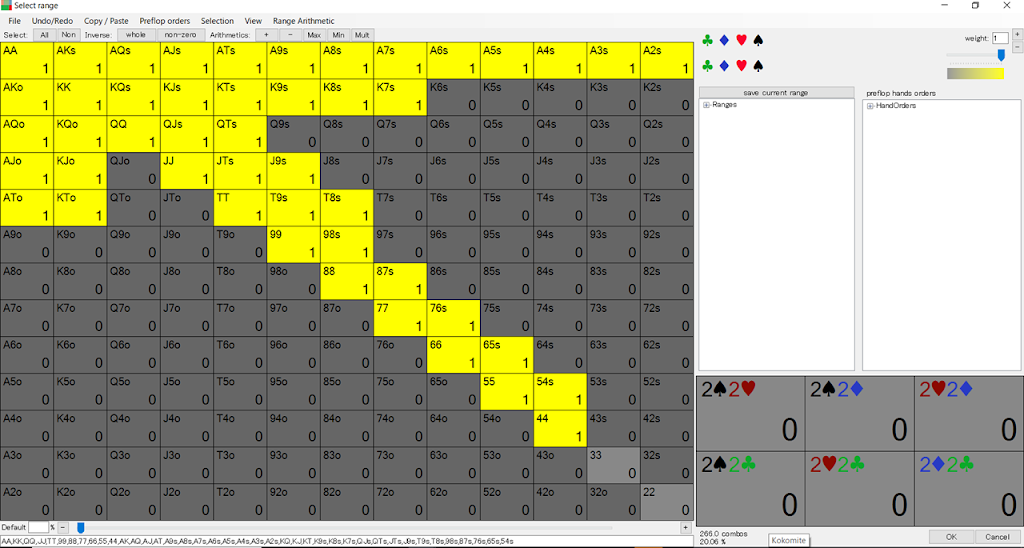

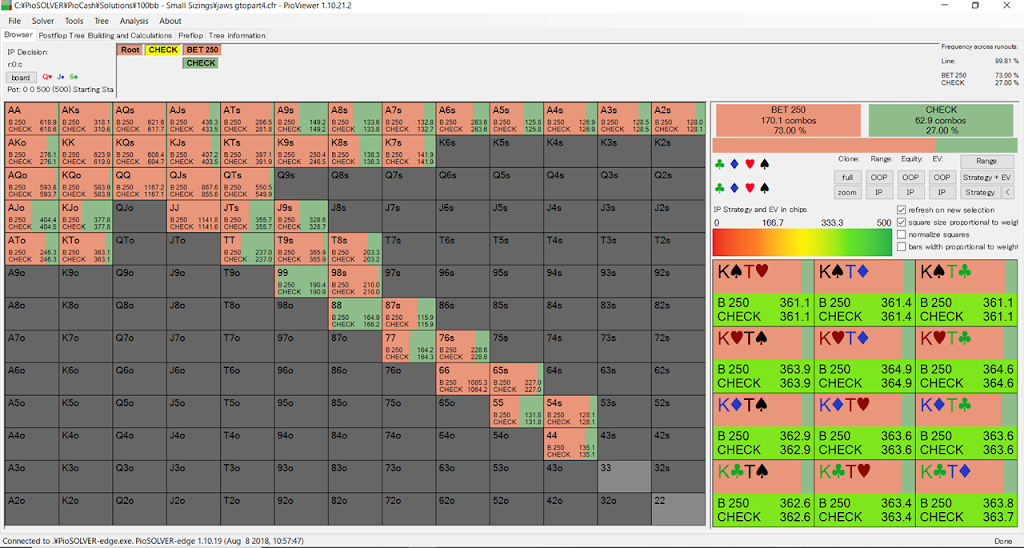

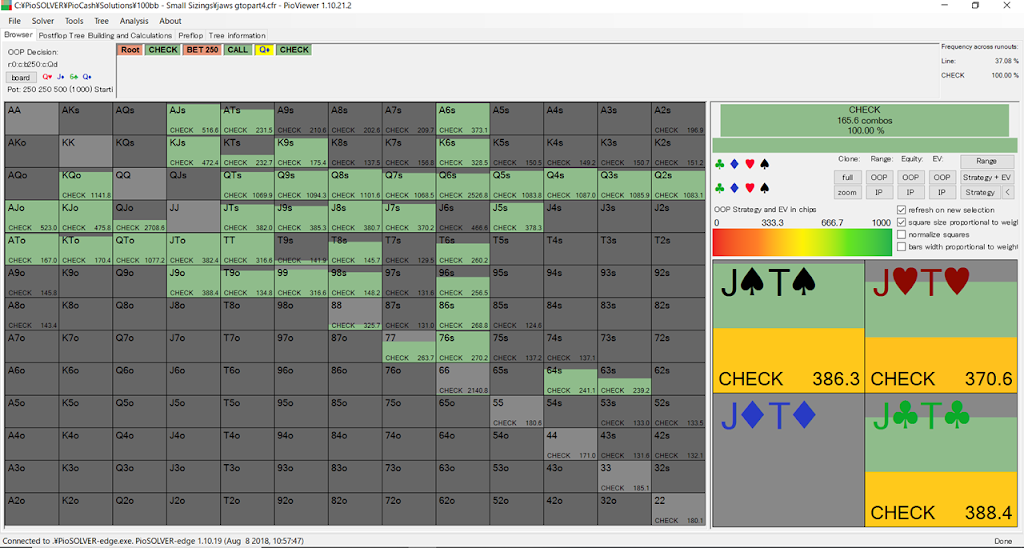

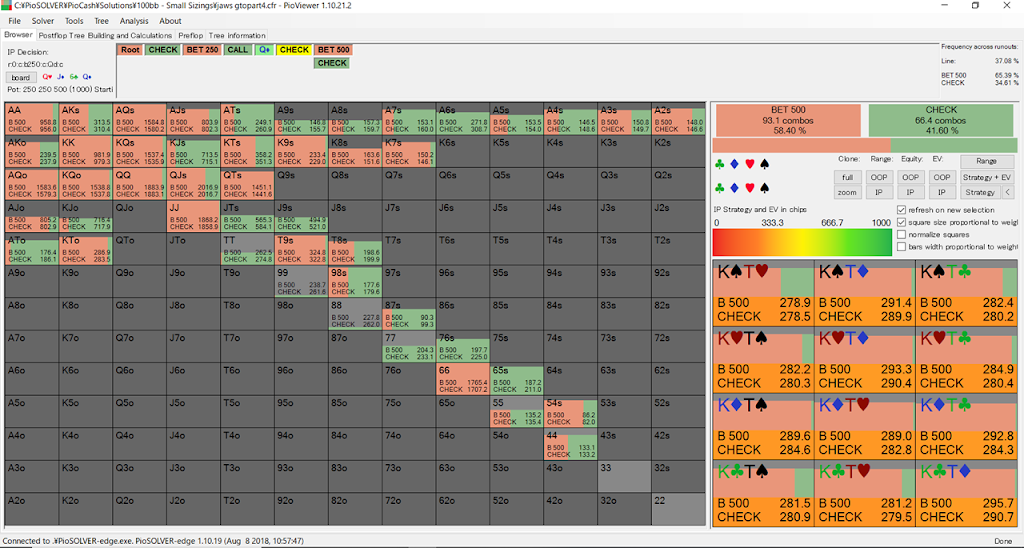

BBがチェックして、HJの戦略がこれ。

確かに、ほとんどが混合戦略になってるね。

今回はHJのレンジのうちの特定のハンド、[KTo]に注目してみようか。HJは[KTo]でフロップCBを打ったんだ。

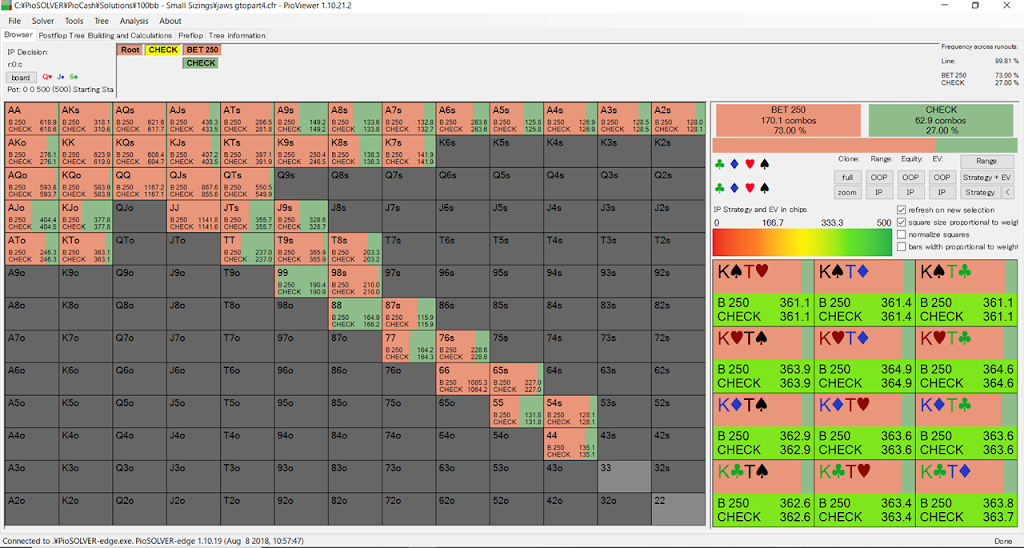

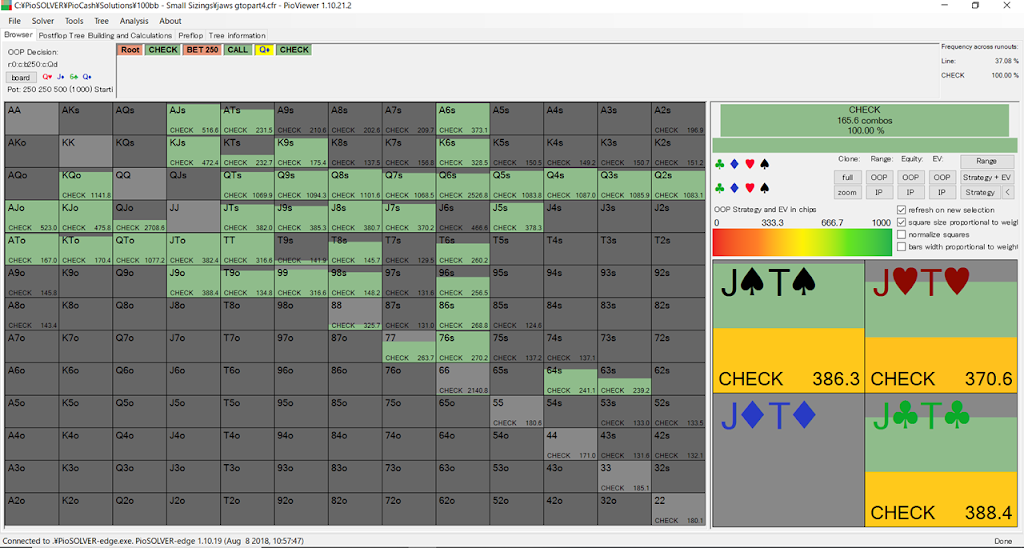

そのベットに対するBBの戦略がこれ。

ふむふむ。BBのハンドはどうするの?

今回はHJ視点で考えてるからBBのハンドは不明。このレンジのままだね。それでBBはCBにコールしましたと。

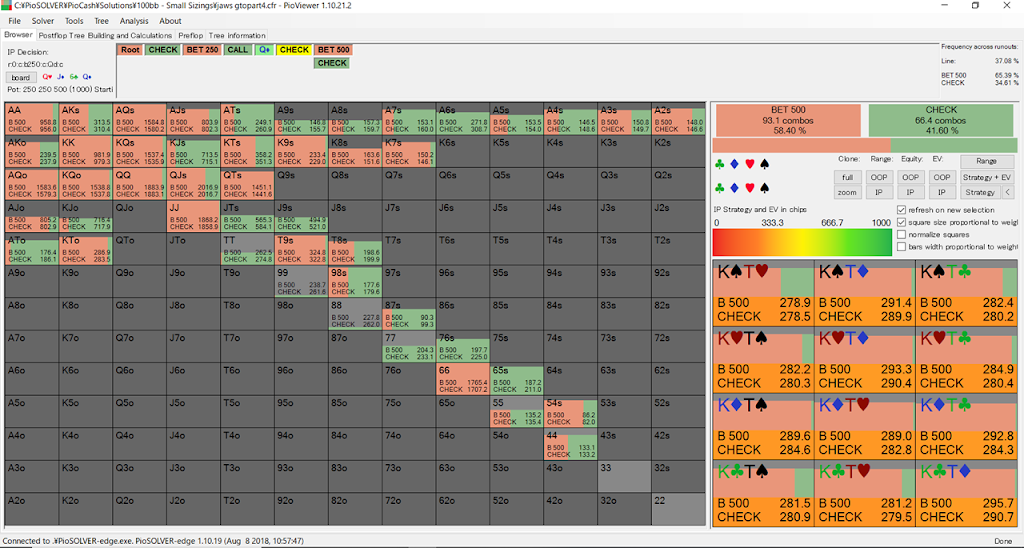

ターンは[Q♦️]だったよ。ターンでのBBは全レンジでチェック。

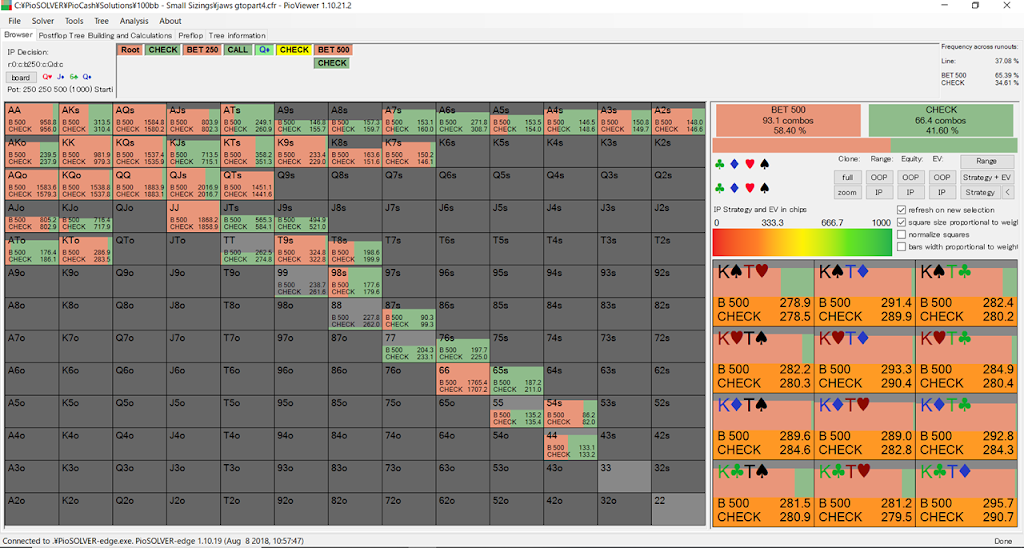

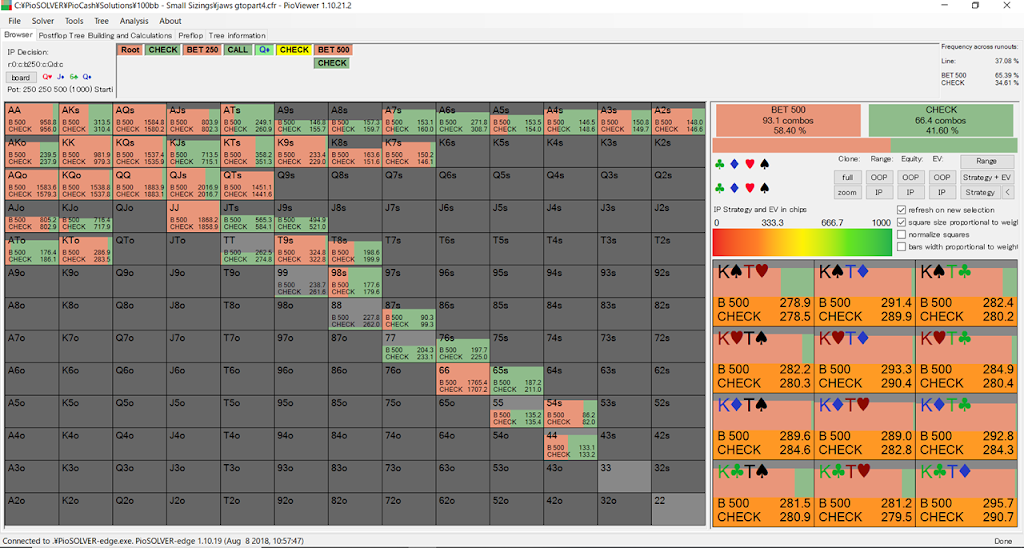

BBチェックに対するHJの戦略はこうなってるよ。

ふむ、[KTo]はベット優勢ではあるけど、混合戦略のままだね。

ベット・チェックのどちらでもいいのか。

でもね、BBはターンCBにフォールドしすぎというリークがあるんだ。だから、ここでは混合戦略のうち、ベットを選ぶことでより高い期待値が得られると考えられるよ。

あれ?でも、混合戦略だからチェック・ベットの期待値は一緒なんじゃない?

前回も説明したけど、このHJのGTOは「超うまい相手がGTOに基づいてプレイしているとき」のものだからね。

つまり、相手にリークは存在しなくて、逆に相手は自分を最大限搾取しようとしてくるというのが前提にあるんだ。

あ、そっか。前回そんな話をしてたね。

超うまい相手に立ち向かうために混合戦略があるんだっけ。

そうそう。混合戦略ってのは相手が超うまいプレイヤーのときだけの話で、絶妙なバランスで成立してるんだ。

だから、相手がそこから少しでも外れてしまうと、混合戦略になってるアクションは期待値に差が生まれてしまうんだね。

でも、このBBは「GTOを基準に考えるとターンCBに降りすぎ」、つまりリークを抱えてるんだね。BBはGTOが想定している相手と違うんだね。

そんなとき、自分はどうプレイすればいいのかな?

前回紹介した方法は「こちらは戦略を変えず、GTOをプレイする」だったね。そうすると何がうれしいんだっけ?

えっと、相手がGTOじゃないときに自分がGTOをプレイするんだよね・・・。相手が純粋戦略を間違えたら期待値が上がるし、自分は搾取される心配がないって話だったっけか。

その通り!

そういう「守りのGTO」が前回の内容だったんだ。今回はそこから一歩進んで、相手のリークを突くために攻めに転じる戦略を紹介してるんだ。

その「攻めのGTO」がターンでベットするってこと?

混合戦略の頻度を100%にしてしまってるから、厳密にはGTOじゃないんだけどね。

BBはターンCBに対してEVを失いがちだから、自らGTOから外れて常にベットを選択しようってことなんだ。これが混合戦略の調節さ。

混合戦略とブロッカー

ふーむ、なるほど。相手のスタッツやプレイスタイルを観察して、GTOの混合戦略をどれか一つに固定してみるんだね。

混合戦略の決め手はほかにもブロッカーがあるよ。

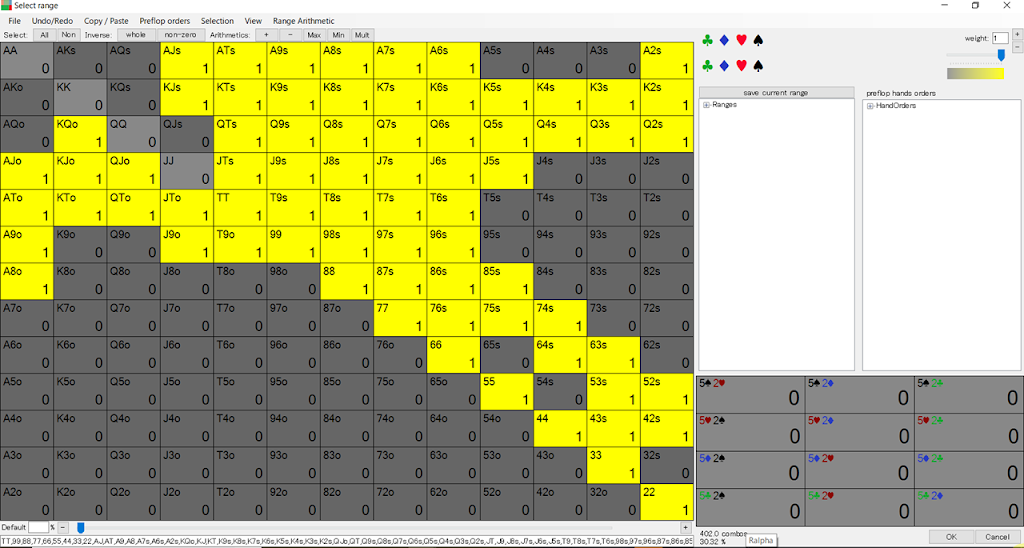

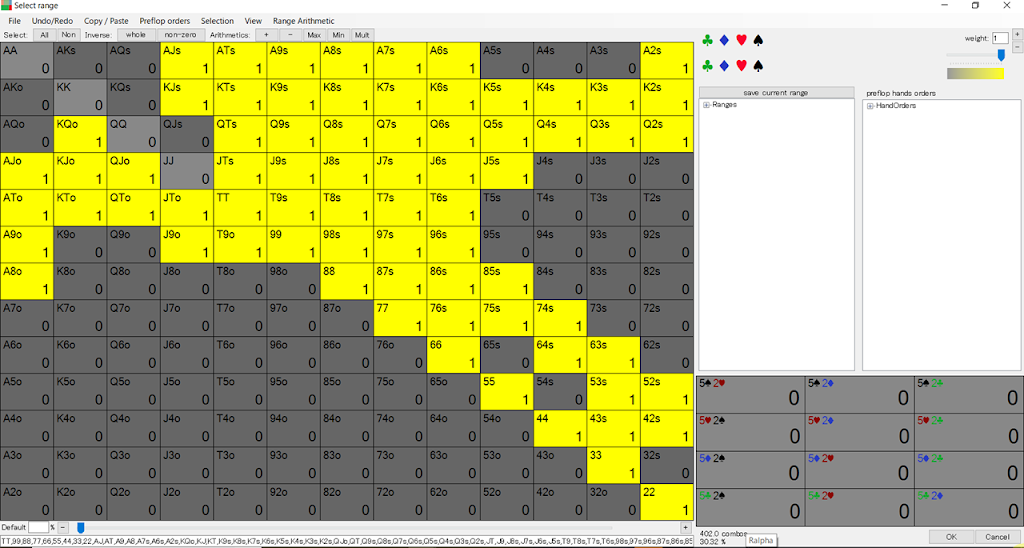

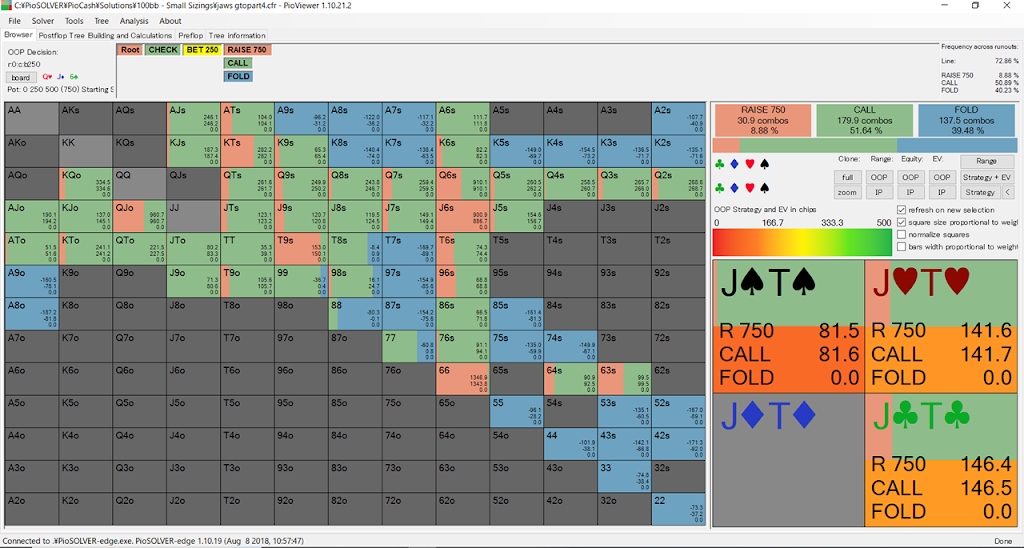

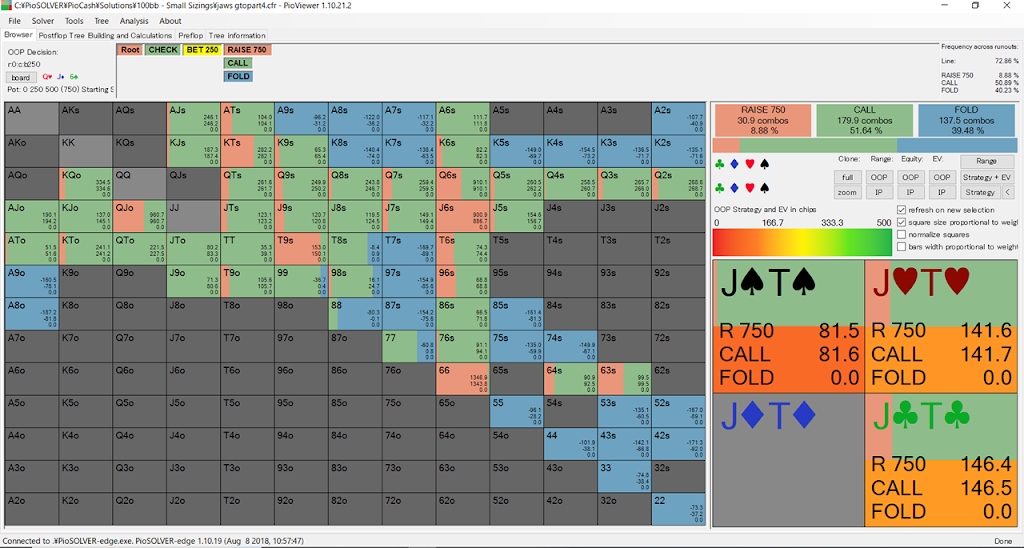

これはターンのHJのGTO。右下の欄を見てごらん。

12パターンの[KTo]があるね。あれ?オフスートなのに頻度や期待値がちょっとずつ違う・・・。一体どうしてなの?

これは[K♦️]と[T♦️]がブロッカーとして機能しているからだよ。

ターンCBにBBがコールやレイズをするレンジにはダイヤのフラッシュドローがあるはずだよね。

でも、例えば[K♦️][T♣️]や[K♠️][T♦️]はBBのコール・レイズレンジに必要な[K♦️]と[T♦️]を自分で消費しているから、そのぶんBBはターンCBに対してコール・レイズをするコンボ数が減ってるはずなんだ。

ほえー、そんなことまで考えるんだね。

ということは、[K♦️]と[T♦️]を持つ[KTo]は、持たない[KTo]と比べて高頻度でターンブラフCBを打つことになるし、期待値も高くなってるんだね。これがブロッカーによる混合戦略の調節の一例だよ。

神はサイコロを振らない

私、混合戦略のベット○○%とかってサイコロを振って決めるのかな?って思ってたけど、そうじゃないんだね。

うん、乱数表を使ったり時計の秒針を見たり、いろんな方法で頻度を再現しようとする人もいるけど、それはあまり必要ないと僕は考えてるよ。

それよりも相手のスタッツやブロッカーを考慮した混合戦略のアクションの決め方を研究するほうが大事なんじゃないかな。

ところでさあ、混合戦略の頻度を無視したせいで相手からエクスプロイトされることってあるの?

特定の一つのハンドでの頻度無視はまず相手にバレないと思うよ。

「あ!この人は[Q❤️][J♦️][6♠️]のボードで[KTo]のときにベット率が高すぎる!」って、わかるわけがないからね。

なるほど、そりゃそうか。

ただし、混合戦略になってるハンドの大部分で頻度を無視ちゃうと、全体のスタッツが大幅に偏ってしまって、エクスプロイトされるきっかけになることはあるかもね。

例えば、混合戦略のベット・チェックのすべてをベットにしちゃって、それをずーっと繰り返してると、相手にHUDに表示されるCB率が95%とかになっちゃうからね。

なるほど、「あ!この人はGTOじゃないぞ!CB率が適正と比べて高すぎる!」ってバレちゃうんだね。

そういうことだね。

相手のHUDに自分のスタッツがどう表示されてるのか、わかればこちらもエクスプロイトし返せるんだけど、もちろんそうはいかないからね。

GTOから外れるときは多少のリスクはあるってことさ。

今回のまとめ:GTOの特徴(5)

さて、今回は実戦で使うGTOのうち、「混合戦略の調節」について話したよ。最後にまとめておくね。

- 実戦では、汎用性の高いGTOを常にそのまま使うだけでなく、状況によってはよりEVの高い戦略を選ぶことができる(GTOからの逸脱)

- GTOから逸脱する動機はさまざまだが、主には相手のスタッツ・ブロッカー(Removal Effect)・人口平均のリーク抽出などがある

- GTOから逸脱した戦略はさまざまだが、ここでは主に混合戦略の調節・ノードロックについて取り上げる

次回はノードロックについて取り上げてみるよ。

注釈

*1:そもそもSOLVER等のアルゴリズムによって得られたGTOは、ベットサイズの選択肢が理論上のものよりも少なく、また数学的に完全なGTOではありません。そのため、われわれが手にすることができるGTOというもの(SOLVERの計算結果・プリフロップソリューションなど)は、ある意味ではすべて「部分ゲーム」であるとも言えます。この記事では、プリフロップから計算したGTO、つまりプリフロップソリューションやそれに従って計算したプリフロップからリバーまでのGTOを「ゲーム全体のGTO」と呼び、それに対して特定のストリートに限定したり、ノードロックによって得られたGTOを「部分ゲームのGTO」と呼ぶことにします。GTOの対象となるストリートやゲームツリーに注目し、その適用範囲に応じて「部分」「全体」を使い分けているということでご了承ください。どこまでが「部分」あるいは「全体」なのかといった厳密な定義はしていませんが、あくまでも「部分」は「全体」に比べて少ないゲームツリーを対象範囲としている、といった相対的な話として理解していただければと思います。

コメント